グループホームの介護職確保が難しい現状とは

介護業界、特にグループホームにおける人材確保の難しさは年々深刻化しています。厚生労働省の調査によると、介護職の有効求人倍率は全職種平均の約3倍という驚異的な数字を示しています。

「求人を出しても応募が来ない」「せっかく採用しても長続きしない」

このような悩みを抱えるグループホーム運営者は少なくありません。特に中小規模の事業所では、大手法人と比べて知名度や待遇面で見劣りしがちなため、人材確保に苦戦するケースが目立ちます。人員基準を満たせなければ新規入居者を受け入れられず、経営に直結する問題となっているのです。

介護職の人材不足は、高齢化社会の進展に伴う需要増加と、若年層の介護業界離れという二重の課題から生じています。さらに、グループホームという小規模な環境では、スタッフ一人ひとりの負担が大きく、精神的・肉体的な疲労が蓄積しやすいという特性も人材確保を難しくしている要因です。

しかし、このような厳しい状況の中でも、着実に人材を確保し、定着率を高めることに成功しているグループホームが存在します。彼らはどのような工夫を凝らしているのでしょうか?

採用成功のカギ:他社との差別化戦略

介護業界の採用市場で成功するための最大のポイントは「他社との差別化」です。

千葉県のあるグループホームでは、「定員5名の障がい者シェアハウスを2施設運営」という小規模事業所ながら、効果的な差別化戦略によって採用に成功しています。このホームは以前、タウンワークのA1サイズ広告(19,000円/週)のみで募集をかけていましたが、文字数制限から募集条件のみの掲載となり、応募が集まりませんでした。

そこで彼らが取り入れたのは、複数の求人媒体に同時掲載できるサービスを活用し、各施設・雇用形態ごとに分けた4つの求人を出す戦略です。この変更により、求人情報量が大幅に増え、写真掲載も可能になったことで、求職者に施設の魅力が伝わりやすくなりました。

結果として、掲載開始翌日には応募があり、面接まで進みました。特筆すべきは、応募者が正社員希望だったことです。「採用が難しいと思っていた求人だったので素直に嬉しい」と施設長は語っています。

この事例から学べるのは、単に「求人を出す」だけでなく、「どのように求人を出すか」という戦略の重要性です。特に中小規模のグループホームでは、限られた予算の中で最大の効果を得るための工夫が求められます。

他社との差別化に成功している施設に共通するのは、以下の3つの要素です。

- 自施設の独自の魅力を明確に打ち出している

- ターゲットを絞った採用戦略を展開している

- 求職者目線での情報提供を徹底している

グループホームの介護職確保に効く7つの方法

では具体的に、グループホームの介護職確保に効果的な7つの方法を見ていきましょう。これらは実際の成功事例から抽出した、即実践可能な施策です。

1. 求人情報の徹底的な差別化

多くのグループホームの求人情報は横並びで、差別化ができていません。「明るく元気な方」「チームワークを大切にできる方」といった一般的な表現ではなく、あなたの施設ならではの特徴を具体的に伝えましょう。

関西地方のある特別養護老人ホームでは、「職員の平均年齢45歳、子育て中のスタッフが多く、急な休みにも対応できる体制」という具体的な職場環境を前面に出した求人を展開。その結果、子育て世代からの応募が増加し、採用業務時間を50%削減することに成功しました。

2. ターゲットを絞った採用戦略

「誰でも歓迎」という姿勢ではなく、特定のターゲット層に焦点を当てた採用戦略が効果的です。埼玉県のある社会福祉法人では、過去に応募が全く来なかった状況を打破するため、既存スタッフの分析を行いました。

すると「結婚して埼玉県に引っ越し、それ以降ずっとその施設で働いている女性社員が多い」という特徴が判明。「人間関係がいい」「職で優越がつかない」「家庭を持つ女性同士フォローし合える」といった職場の魅力を、子育て中の女性向けに打ち出した結果、掲載からわずか数日で20代女性からの応募を獲得しました。

あなたの施設に合ったターゲット層はどこにいるでしょうか?

3. 多様な働き方の提供

長野県飯田市の介護事業所「たまゆら」では、女性スタッフが多いという特性を活かし、個人のライフステージに合わせた3つの働き方(正規社員、短時間正社員、パート)を選択できる制度を導入しています。

特に注目すべきは「短時間正社員制度」です。基本給は勤務時間に応じて減額されますが、資格手当や住宅手当、家族手当は通常の正社員と変わらないため、パートよりも良い待遇で働けます。

さらに、子どもが病気の際に使える看護休暇(子ども1人につき年間7日、2人なら12日)や介護休暇制度も整備。これらの取り組みにより、98名の職員のうち8年以上の勤続者が27名という高い定着率を実現しています。

4. 採用チャネルの多様化

求人媒体だけに頼らない、多様な採用チャネルの開拓も重要です。九州地方のあるグループホーム(従業員8名)では、従来のハローワークや求人サイトに加え、以下の方法を組み合わせることで、2ヶ月で2名の採用に成功しました。

- 地域の介護職員初任者研修機関との連携

- スタッフの紹介制度(成功報酬あり)

- 地域の高齢者向けイベントでのブース出展

- SNSを活用した施設の日常発信

特に効果的だったのは、スタッフ紹介制度です。「自分が働きやすい職場だからこそ、知人にも紹介できる」という好循環が生まれました。

5. 採用業務の効率化・外部委託

中小規模のグループホームでは、採用業務に十分な時間を割けないことが課題となっています。関東地方のあるデイサービス(従業員15名)では、採用業務を専門の外部サービスに委託することで、3ヶ月で5名の採用に成功しました。

外部委託のメリットは、専門知識を持つスタッフによる効果的な求人設計だけでなく、応募者対応や面接調整などの煩雑な業務から解放されることにあります。特に中小規模の事業所では、本来の業務に集中できる環境づくりが重要です。

「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用課題解決サービスでは、月額定額制(10万円/月)で採用業務を完全代行。初期費用無料、成果報酬無料のシンプルな料金体系で、戦略的求人設計から応募者管理、面接調整まで一貫してサポートしています。

6. 未経験者向けの育成プログラム構築

介護業界の人材不足を解消するには、未経験者の受け入れ体制を整えることも重要です。実際、厚生労働省も介護未経験者の参入促進を図っています。

東京都のあるグループホームでは、未経験者向けの段階的育成プログラムを構築。「認知症介護基礎研修(6時間)」からスタートし、業務に慣れるまでは「介護助手」として周辺業務(掃除・シーツ交換・食事の片付け・利用者の見守り等)を担当してもらいます。

その後、希望者には「初任者研修(130時間)」の受講支援を行い、資格取得後は正式な介護職員としてキャリアアップできる道筋を明確に示しています。この「入口のハードルを下げつつ、成長の道筋を示す」アプローチにより、異業種からの転職者の採用・定着に成功しています。

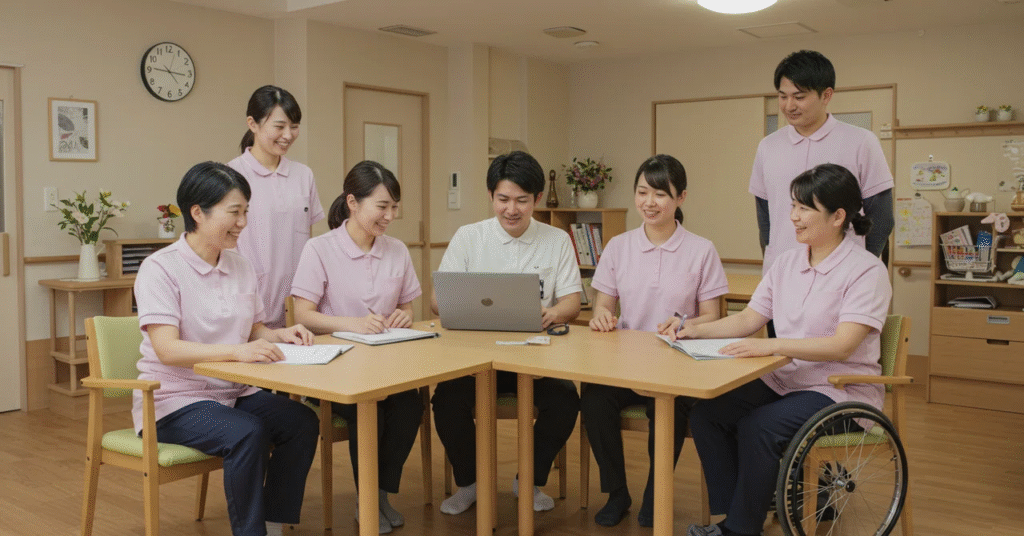

7. 職場環境・組織文化の可視化

求職者が最も知りたいのは「実際にそこで働くとどうなのか」という点です。給与や勤務時間といった表面的な条件だけでなく、職場の雰囲気や人間関係、組織文化を積極的に開示することが重要です。

実際に成功している施設では、以下のような取り組みを行っています。

- 現場スタッフによる「一日の流れ」紹介動画

- スタッフインタビューの定期的な発信

- 職場見学会・体験会の定期開催

- SNSでの日常的な施設の様子発信

「百聞は一見にしかず」という言葉通り、実際の職場環境を見せることで、ミスマッチを防ぎ、志望度の高い応募者を増やすことができます。

中小グループホームだからこそできる採用戦略

大手法人と比較して予算や知名度で劣る中小グループホームですが、逆に「小規模だからこそできる採用戦略」があります。

九州地方のあるグループホーム管理者は「小規模施設でも丁寧にサポートしていただけるので、細かい相談もしやすく非常に助かっています。中小だからこその魅力を理解し、それを活かした採用活動を展開してくれます」と語っています。

中小規模のグループホームが採用で成功するためのポイントは、以下の3つです。

1. 中小事業者特化の専門性をアピール

中小グループホームの特性と魅力を深く理解し、大手施設との差別化ポイントを明確にした採用戦略が効果的です。具体的には、以下のような魅力を前面に出しましょう。

- アットホームな職場環境

- 個人の成長機会の豊富さ

- 地域密着型サービスの価値

- 意思決定の速さと柔軟性

これらは大規模施設では実現しにくい、中小グループホームならではの強みです。

2. きめ細かいサポート体制の構築

一人ひとりに合わせた丁寧なサポートは、中小規模だからこそ実現できる強みです。新人教育においても、マニュアル通りの画一的な指導ではなく、個人のペースや特性に合わせた育成が可能です。

特に効果的なのは、メンター制度の導入です。新入職員一人に対して経験豊富な先輩職員がマンツーマンでサポートする体制を整えることで、早期離職防止と技術習得の促進を両立できます。

「最初の3ヶ月が定着の分かれ目」と言われる介護業界において、この時期の手厚いサポートは採用成功の鍵となります。

3. 長期的なパートナーシップの構築

単発の採用支援ではなく、事業成長を支える長期的なパートナーとして、継続的な採用力向上を目指すことも重要です。採用と定着は表裏一体であり、職場環境の改善なくして採用の成功はありません。

定期的な職員満足度調査や、離職理由の分析を通じて、自施設の強みと弱みを客観的に把握し、継続的な改善を行うことが、長期的な採用成功につながります。

採用成功事例から学ぶ実践ポイント

ここまで紹介してきた方法を実際に導入し、成功を収めた事例をさらに詳しく見ていきましょう。

関東地方のデイサービスA様(従業員15名)では、従来の採用方法に限界を感じ、中小介護事業者専門の採用支援サービスを導入しました。彼らが特に注力したのは「大手にはない温かい職場環境」を効果的にアピールする戦略でした。

具体的には、以下の取り組みを実施しています。

- 現場スタッフの声を生かした求人原稿作成

- 施設の日常風景を撮影した写真の積極的活用

- 未経験者でも理解しやすい業務説明の追加

- 応募者への迅速な対応(24時間以内の連絡)

- 面接時の施設見学の必須化

これらの取り組みにより、3ヶ月で介護職員5名の採用に成功し、人手不足が解消されました。施設長は「中小事業者の特性をよく理解していただき、大手にはない温かい職場環境を効果的にアピールする戦略を提案してもらえました」と評価しています。

もう一つの成功事例として、関西地方の特別養護老人ホームB様(従業員45名)では、採用業務の負担軽減に焦点を当てました。月額10万円の採用支援サービスを導入することで、採用業務時間を50%削減。人事担当者は「採用業務の負担が大幅に軽減され、本来の業務に集中できるようになりました。専任担当者の対応も迅速で安心です」と語っています。

これらの事例から学べるのは、採用成功には「自施設の魅力の可視化」と「採用プロセスの効率化」の両方が重要だということです。どちらか一方だけでは、持続的な採用成功は難しいでしょう。

まとめ:グループホームの介護職確保を成功させるために

グループホームの介護職確保は確かに難しい課題ですが、適切な戦略と実行力があれば、中小規模の事業所でも成功することができます。

本記事で紹介した7つの方法を改めて整理しましょう。

- 求人情報の徹底的な差別化:一般的な表現ではなく、施設独自の魅力を具体的に伝える

- ターゲットを絞った採用戦略:「誰でも」ではなく、特定の層に焦点を当てる

- 多様な働き方の提供:ライフステージに合わせた柔軟な勤務形態を用意する

- 採用チャネルの多様化:求人媒体だけに頼らない多角的なアプローチ

- 採用業務の効率化・外部委託:専門サービスの活用で本来業務に集中

- 未経験者向けの育成プログラム構築:入口のハードルを下げ、成長の道筋を示す

- 職場環境・組織文化の可視化:「実際にそこで働くとどうなのか」を伝える

これらの方法は、単独でも一定の効果がありますが、組み合わせて実施することでさらに高い効果を発揮します。重要なのは、自施設の特性や状況に合わせて、最適な組み合わせを見つけることです。

介護人材の確保は一朝一夕に解決する問題ではありませんが、継続的な取り組みによって着実に改善することができます。まずは今日から、できることから始めてみましょう。

介護職確保でお悩みの方は、中小介護事業者専門の採用課題解決サービス「かいごのおたすけ採用隊」にご相談ください。月額10万円で採用業務を完全代行し、あなたの施設に最適な採用戦略をご提案します。