介護業界の人材不足と離職率の現状

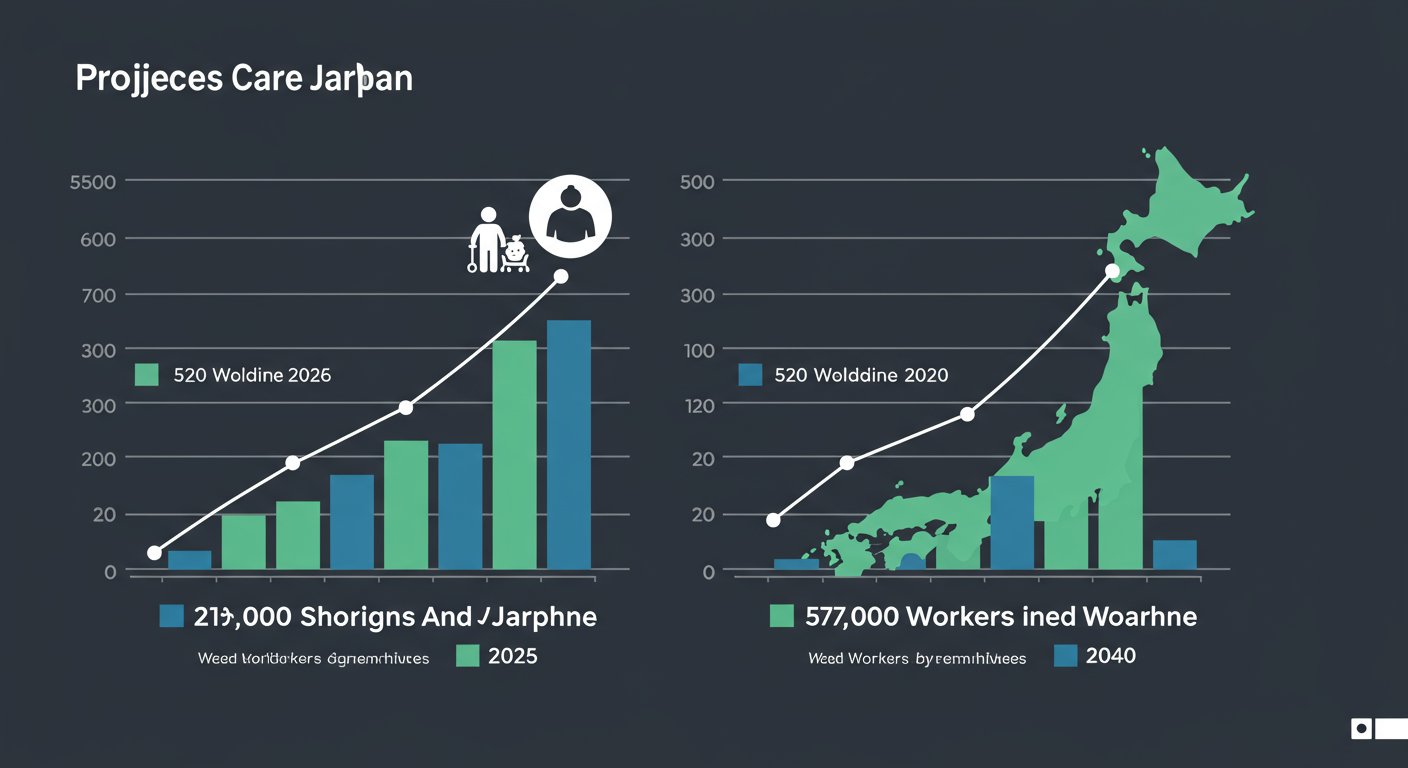

介護業界では2025年問題に続き、2040年に向けてさらなる介護ニーズの増加が予測されています。厚生労働省の「第9期介護保険事業計画」によると、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人の介護職員が不足すると推計されています。

「うちの施設は人が定着しない」と嘆く声をよく耳にしますが、実は介護業界の離職率は一般的なイメージほど高くありません。

介護労働安定センターの調査によれば、2023年の介護職全体の離職率は13.1%。これは全産業平均の15.4%よりも低い数値です。しかし、サービス提供責任者の63.5%が「人手が足りない」と感じているのが現状なのです。

興味深いことに、介護職の離職率はサービス種別によっても異なります。特定施設入居者生活介護では17.8%と比較的高い一方、介護老人保健施設では11.8%と低くなっています。また、多くの事業所では離職率が二極化しており、半数以上の事業所では離職率が10%未満である一方、30%以上の高い離職率に悩む事業所も少なくありません。

さらに注目すべきは、訪問介護職員の正社員では、1年間誰も辞めていない事業所が70.8%も存在するという事実です。つまり、適切な取り組みによって定着率を大幅に向上させることは十分に可能なのです。

介護職員が離職する本当の理由

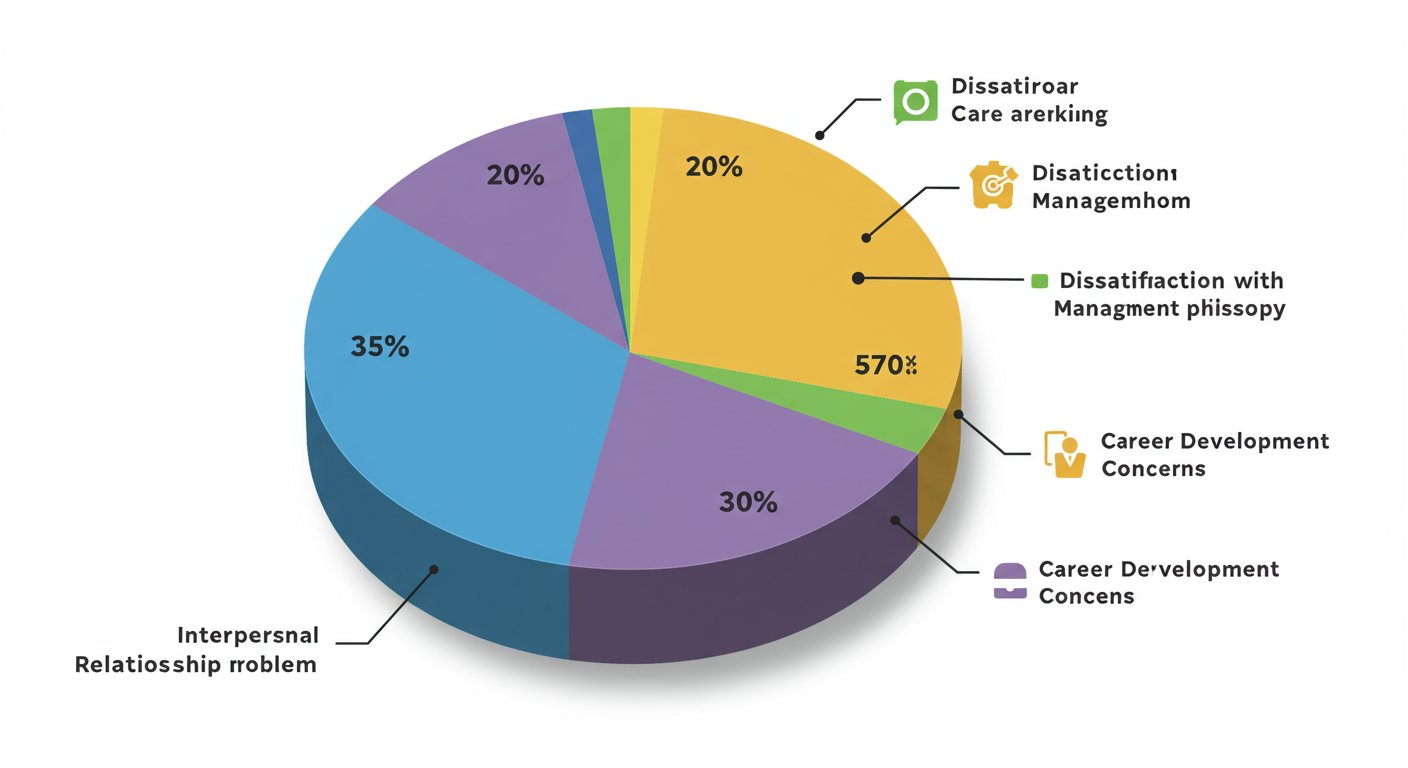

「給料が低いから辞める」というのは本当でしょうか?確かに給与は重要な要素ですが、実は最も多い離職理由は別にあります。

介護労働安定センターの調査によれば、介護職員の最大の離職理由は「人間関係に問題があった」で全体の約3割(27.5%)を占めています。また、「法人や施設・事業者の理念や運営のあり方に不満があったため」という理由も上位に挙がっています。

長時間労働や過重な業務負担も大きな要因です。特に夜勤のある施設では、体力的・精神的な疲労が蓄積しやすく、バーンアウトに陥るリスクが高まります。

また、キャリアパスの不透明さも見逃せません。「この仕事を続けても将来が見えない」という不安は、特に若手職員の離職につながりやすいのです。

給与面では、介護職の賃金は近年徐々に上昇しています。2012年を100とした場合、2019年までにホームヘルパーは115.5、福祉施設介護員は112.0まで上昇しました。これは介護職員処遇改善加算などの政策効果と考えられます。

しかし、研究によれば、単純な賃金アップだけでは離職防止効果は限定的です。特に若手の正規雇用看護師の場合、労働時間の長さが転職志向を強める一方、賃金アップが職場への定着志向を強めるのはベテラン職員に限られるという指摘もあります。

採用段階からの定着率向上戦略

介護職員の定着率向上は、実は採用の段階から始まっています。ミスマッチを防ぎ、長く働いてもらえる人材を見極めるポイントをご紹介します。

まず重要なのは、理念への共感度を確認することです。離職理由の上位に「法人や施設の理念や運営のあり方への不満」が挙がることからも分かるように、介護に対する価値観の一致は極めて重要です。面接では「なぜ介護の仕事を選んだのか」「どんなケアを大切にしたいか」といった質問を通じて、応募者の価値観を丁寧に探りましょう。

次に、現場見学を採用プロセスに組み込むことです。実際の業務内容や職場の雰囲気を事前に体験してもらうことで、入職後のギャップを最小限に抑えられます。「こんなはずじゃなかった」という理由での早期離職を防ぐ効果があります。

また、採用媒体の選定も重要です。求人広告では、給与や勤務条件だけでなく、職場の雰囲気や理念、成長機会についても具体的に伝えましょう。中小介護事業者の場合、大手にはない「アットホームな環境」「一人ひとりの意見が反映されやすい組織」といった魅力を前面に出すことが効果的です。

さらに、採用のターゲットを広げることも検討しましょう。未経験者や主婦、シニア層など、多様な人材に門戸を開くことで、人材確保の可能性が広がります。その際、研修体制や勤務時間の柔軟性をアピールすることが重要です。

あなたの施設では、どのような人材が長く活躍していますか?

新人教育と早期離職防止の秘訣

採用に成功しても、入職後の数ヶ月が最も離職リスクの高い時期です。特に介護業界では、未経験からのスタートも多く、この時期の手厚いサポートが定着率を大きく左右します。

まず取り組むべきは、体系的なオリエンテーションと段階的な研修プログラムの構築です。「いきなり現場に放り込まれた」という経験は新人の不安と挫折感を高めます。入職直後は基本的な知識・技術の習得に集中し、徐々に実践的な業務へと移行する計画を立てましょう。

関東地方のデイサービス(従業員15名)では、入職後3ヶ月間の段階的な研修プログラムを導入したところ、早期離職率が大幅に低下し、3ヶ月で5名の採用に成功した実績があります。

次に重要なのが、メンター制度の導入です。先輩職員が新人に1対1でついて日常的な相談に乗る体制を作ることで、新人の不安軽減と早期戦力化を両立できます。この際、メンターとなる先輩職員への研修も欠かせません。「教え方がわからない」「指導が厳しすぎる」といった問題を防ぐためです。

定期的なフォローアップ面談も効果的です。入職1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月後、1年後に面談の機会を設け、業務上の悩みや職場環境への適応状況を確認しましょう。管理職が多忙な場合は、年2回程度を目安に実施するだけでも効果があります。

また、外国人スタッフを採用する場合は、文化的な違いにも配慮が必要です。例えば、「5分前行動」や「休む際には連絡する」といった日本特有のビジネスマナーを丁寧に説明し、電話だけでなくLINEなどのSNSでの連絡も受け付けるなどの工夫が効果的です。

新人の業務負荷にも注意を払いましょう。能力に見合った業務量を割り当て、徐々にステップアップしていく計画を立てることが大切です。特に介護の現場では、利用者との会話など、やりがいを感じられる業務を早い段階から少しずつ任せることで、モチベーション向上につながります。

管理者・リーダー教育が定着率を左右する

「魚が腐るのは頭から」ということわざがあるように、組織の健全性は上層部から影響を受けます。介護職の定着率向上において、実は新人教育よりも管理者・リーダー職への教育が重要なケースが多いのです。

なぜなら、どんなに優秀な人材を採用し、充実した研修を実施しても、日々の業務を指導・管理する上司のマネジメントスキルや部下への接し方に問題があれば、職員は業務へのモチベーションを維持できなくなるからです。

介護の現場では、現場スタッフからキャリアアップした人が管理職に就くケースが多く、マネジメント教育を受けた経験が少ないことが課題です。無自覚にハラスメントをしたり、威圧的な態度をとったりする管理者も少なくありません。

解決策として、管理者・リーダー職に対するマネジメント研修の実施が効果的です。「人を育てる技術」「部下との効果的なコミュニケーション方法」「チーム運営のノウハウ」などをテーマにした研修を定期的に行いましょう。

また、1on1ミーティングの導入も有効です。管理者が定期的に部下と1対1で対話する時間を設けることで、業務上の課題や個人的な悩みを早期に発見し、適切なサポートができます。この際、「指示・命令」ではなく「傾聴・対話」を重視することがポイントです。

関西地方の特別養護老人ホーム(従業員45名)では、管理職全員に対してマネジメント研修を実施し、月1回の1on1ミーティングを義務付けたところ、職員の満足度が向上し、採用業務時間が50%削減されたという成果が報告されています。

さらに、管理者自身のストレスケアも重要です。管理者が疲弊していては、部下に対して適切なサポートができません。管理者同士の情報交換の場を設けたり、外部のコーチングやカウンセリングを活用したりすることで、管理者のメンタルヘルスを支援しましょう。

あなたの施設では、管理者やリーダーに対してどのような教育を行っていますか?

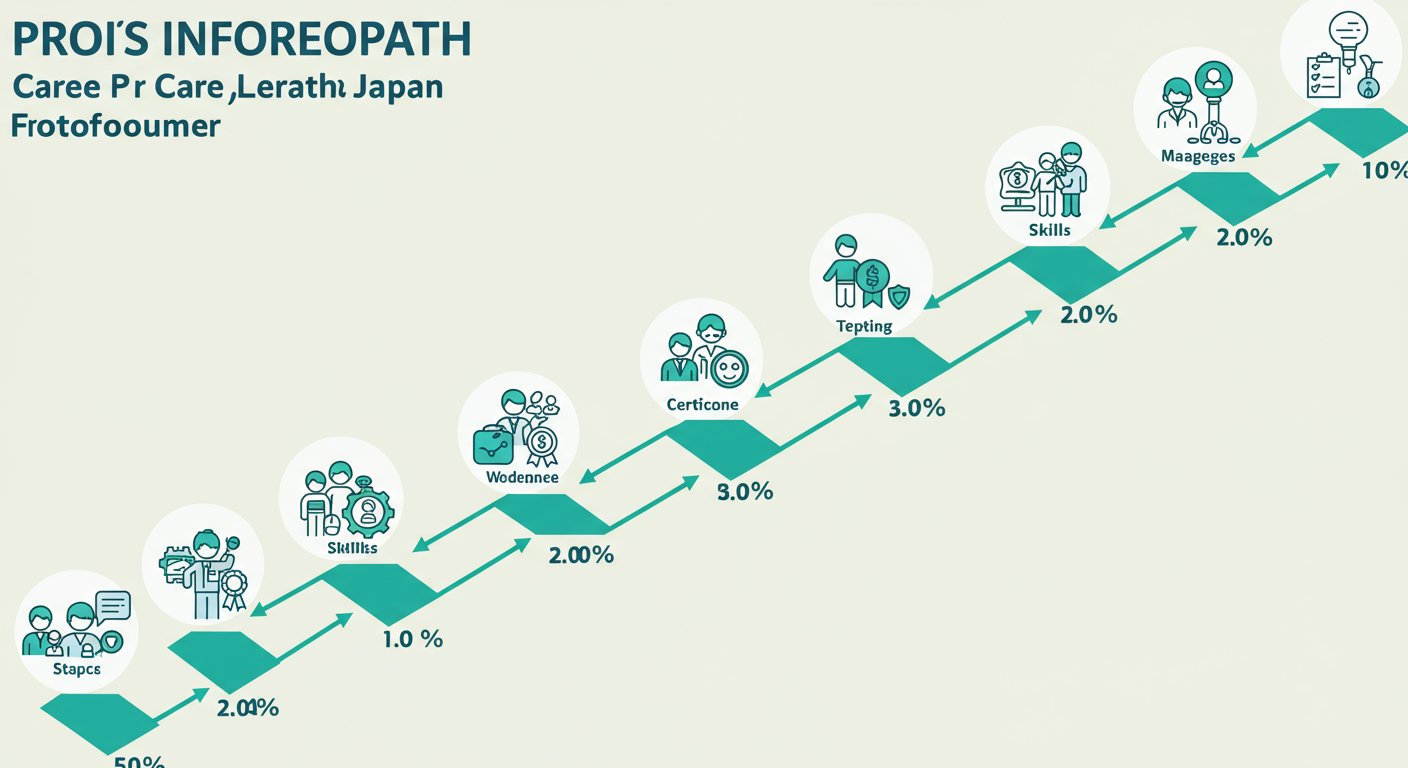

キャリアパスと評価制度の構築

「この仕事を続けても将来が見えない」という不安は、特に若手職員の離職理由として大きな割合を占めています。明確なキャリアパスと公正な評価制度の構築は、長期的な定着率向上に欠かせません。

まず、キャリアパスの可視化から始めましょう。入職後の成長ステップを「初級→中級→上級→リーダー→主任→管理者」のように明確に示し、各段階で求められるスキルや知識、取得すべき資格を具体的に提示します。

次に、評価制度の整備です。「頑張っても評価されない」という不満は離職につながります。介護の質や利用者満足度、チームへの貢献度など、多角的な視点で職員を評価する仕組みを作りましょう。この際、評価基準を透明化し、定期的なフィードバックを行うことが重要です。

資格取得支援も効果的です。介護福祉士やケアマネジャーなどの上位資格取得を奨励し、受験料補助や勉強会の開催、合格者への手当支給などの支援策を講じることで、職員の成長意欲を高められます。

九州地方のグループホーム(従業員8名)では、小規模ながらも明確なキャリアパスと資格取得支援制度を整備したことで、2ヶ月で2名の採用に成功し、既存スタッフの定着率も向上したという事例があります。

また、多様なキャリアパスを用意することも重要です。管理職だけでなく、「専門職コース」「教育担当コース」など、個人の適性や希望に応じた複数の成長経路を提示することで、より多くの職員のキャリア展望を支援できます。

さらに、定期的なキャリア面談の実施も有効です。年に1回程度、上司と部下が将来のキャリアについて対話する機会を設けることで、職員の希望を把握し、適切な成長支援ができます。

「この職場で成長できる」という実感は、職員の定着率を高める最も強力な要因の一つです。

労働環境と働きやすさの改善

介護の仕事は身体的・精神的負担が大きいため、労働環境の整備は定着率向上に直結します。特に「人手が足りない」と感じている施設が多い中、限られた人員でも働きやすい環境を作る工夫が求められています。

まず、シフト管理の最適化から始めましょう。職員の希望を最大限尊重したシフト作成や、夜勤・休日出勤の公平な分配、十分な休息時間の確保などが重要です。特に夜勤明けの休暇保証や連続勤務の制限など、過重労働を防ぐルール作りが効果的です。

次に、業務効率化とICT活用です。記録業務の電子化や介護ロボットの導入など、テクノロジーを活用して業務負担を軽減しましょう。また、業務の優先順位付けや無駄な作業の削減など、業務フローの見直しも効果的です。

介護助手の活用も検討すべき施策です。資格を持つ介護職員の負担を減らすため、洗濯や掃除などの生活援助をパートやアルバイトの介護助手に任せることで、専門職が専門的なケアに集中できる環境を作れます。

また、メンタルヘルスケアの充実も重要です。定期的なストレスチェックの実施や、相談窓口の設置、リフレッシュ休暇の奨励などを通じて、職員の心身の健康をサポートしましょう。

さらに、職場の物理的環境の改善も見逃せません。休憩室の快適化や、腰痛予防のための福祉機器導入、空調管理の徹底など、働く環境の質を高める取り組みが定着率向上につながります。

「この職場で長く働きたい」と思ってもらうためには、日々の業務負担を適切にコントロールし、心身ともに健康に働ける環境づくりが不可欠です。

コミュニケーションと組織風土の改善

介護職の離職理由トップが「人間関係の問題」であることからも分かるように、職場のコミュニケーションと組織風土は定着率に大きな影響を与えます。

まず、風通しの良い組織文化の構築から始めましょう。定期的な全体ミーティングや部署会議を通じて、情報共有と意見交換の場を設けることが重要です。この際、上司からの一方的な伝達ではなく、現場職員の声に耳を傾ける双方向のコミュニケーションを心がけましょう。

次に、チームビルディング活動の実施です。業務外での交流イベントや研修旅行、チーム対抗のレクリエーションなどを通じて、職員同士の信頼関係を深める機会を作りましょう。特に異なる部署や職種間の交流は、組織全体の一体感醸成に効果的です。

また、多様性を尊重する文化の醸成も重要です。年齢、性別、国籍、経験などの異なる職員が互いの違いを認め合い、それぞれの強みを活かせる環境づくりを心がけましょう。特に外国人スタッフを採用している場合は、文化的な違いへの理解を深める研修が効果的です。

さらに、感謝や承認の文化を育むことも大切です。「ありがとう」の言葉を日常的に交わしたり、優れた取り組みや成長を公に称えたりする機会を意識的に作ることで、職員の自己肯定感とチームへの帰属意識を高められます。

「ベトナム人留学生の定着率向上に成功した介護施設では、仕事を一緒に行うチームには2人以上のベトナム人を入れる配慮を行っています。仕事終了後に留学生同士で帰る流れが自然にできることで、その日の仕事で嬉しかったことや失敗してしまったことなど、母国語で話してストレスの発散にもつながっているようです。」

あなたの職場では、どのようなコミュニケーション改善に取り組んでいますか?

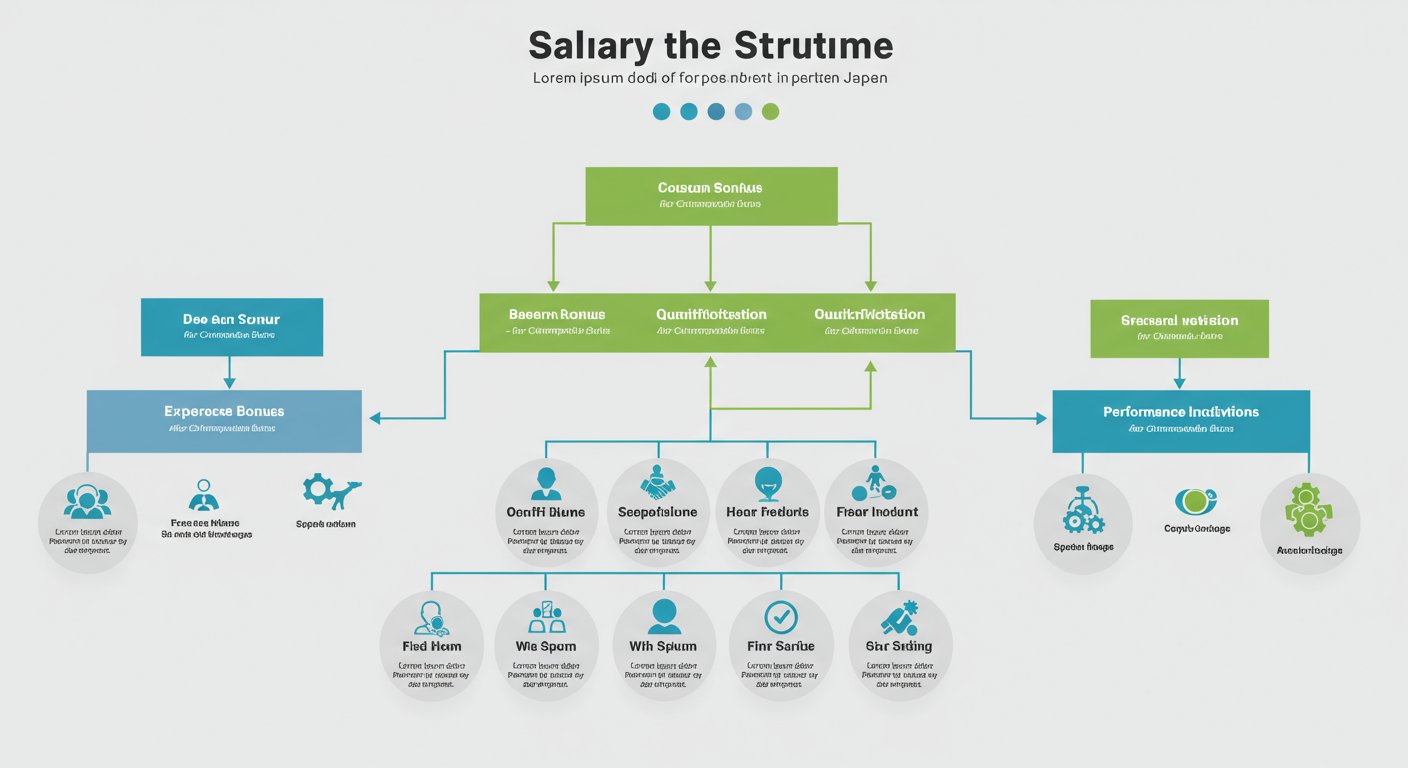

給与・待遇の適正化

給与だけが定着率を決める要因ではありませんが、適正な報酬は職員の生活安定と仕事への意欲向上に欠かせません。介護職の給与水準は徐々に改善していますが、さらなる工夫の余地があります。

まず、介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の最大活用から始めましょう。これらの加算を取得し、職員の給与に適切に反映させることが基本です。加算の区分を上げるための要件を確認し、計画的に取り組むことも重要です。

次に、キャリアと連動した給与体系の構築です。資格取得や経験年数、スキルレベルに応じた明確な昇給基準を設け、成長意欲を刺激しましょう。特に介護福祉士やケアマネジャーなどの上位資格取得者には、資格手当を支給することが一般的です。

また、成果連動型の評価・報酬制度も検討価値があります。利用者満足度の向上や業務改善提案など、具体的な成果に応じたインセンティブを設けることで、職員のモチベーション向上につながります。

さらに、給与以外の待遇面での工夫も重要です。例えば、充実した福利厚生(住宅手当、家族手当、食事補助など)や、柔軟な勤務体系(短時間勤務、時差出勤、選択的週休3日制など)の導入が効果的です。

研究によれば、給与アップの離職防止効果は年齢層によって異なります。若手よりもベテラン職員において、賃金アップが定着志向を強める傾向があるとの指摘もあります。各年齢層のニーズに合わせた待遇設計を心がけましょう。

「給料を上げれば離職は減る」は万能の解決策ではありませんが、適正な給与水準と公平な評価制度は、職員の定着率向上に確かな効果をもたらします。

外部サポートの活用

介護施設の経営者や管理者は日々の業務に追われ、採用や定着率向上のための施策に十分な時間を割けないことが少なくありません。そんな時、外部のサポートを活用することで、効率的に課題解決を図ることができます。

まず、採用業務の専門家への委託を検討しましょう。採用代行サービスを利用することで、求人戦略の策定から応募者対応、面接調整まで一貫してサポートを受けられます。特に中小介護事業者向けの専門サービスでは、大手にはない魅力を効果的にアピールする戦略を提案してもらえます。

次に、研修・教育プログラムの外部委託です。専門的な研修機関やコンサルタントを活用することで、最新の介護技術や管理手法を効率的に学べます。特に管理者研修やリーダー育成プログラムは、外部の専門家による客観的な視点が効果的です。

また、業界ネットワークの活用も重要です。地域の介護事業者団体や職能団体に参加し、他施設との情報交換や共同研修を行うことで、単独では難しい取り組みも実現できます。

さらに、公的支援制度の活用も検討しましょう。厚生労働省や自治体が提供する助成金や補助金を利用することで、人材確保や定着に向けた取り組みの財政的負担を軽減できます。

「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用課題解決サービスでは、月額10万円(税別・契約期間3ヶ月〜)で採用業務を完全代行し、初期費用無料、成果報酬無料、求人掲載費込みの明確な料金体系を提供しています。戦略的求人設計、積極的スカウト活動、業界ネットワーク活用の3つのアプローチで採用課題を解決し、中小事業者ならではの魅力を最大限に活かした採用戦略を提案してくれます。

外部リソースを上手に活用することで、限られた人員と時間の中でも効果的な採用・定着施策を実現できるのです。

成功事例から学ぶポイント

介護職の採用と定着率向上に成功している施設には、共通するポイントがあります。実際の成功事例から、すぐに実践できるヒントを探ってみましょう。

関東地方のデイサービス(従業員15名)では、中小事業者の特性をよく理解した採用戦略と段階的な育成プログラムにより、3ヶ月で介護職員5名の採用に成功しました。大手にはない温かい職場環境を効果的にアピールし、入職後も丁寧なフォローアップを行うことで、早期離職を防いでいます。

関西地方の特別養護老人ホーム(従業員45名)では、管理職全員にマネジメント研修を実施し、月1回の1on1ミーティングを義務付けました。その結果、職員の満足度が向上し、採用業務時間が50%削減されました。「月額10万円でこれだけ充実したサポートを受けられるとは想像以上でした。採用業務の負担が大幅に軽減され、本来の業務に集中できるようになりました」と人事担当者は語ります。

九州地方のグループホーム(従業員8名)では、小規模ながらも明確なキャリアパスと資格取得支援制度を整備し、2ヶ月で2名の採用に成功しました。「小規模施設でも丁寧にサポートしていただけるので、細かい相談もしやすく非常に助かっています。中小だからこその魅力を理解し、それを活かした採用活動を展開してくれます」と管理者は評価しています。

これらの成功事例から見えてくる共通点は以下の通りです:

- 中小規模だからこその魅力(アットホームな環境、意見が反映されやすい組織など)を明確に打ち出している

- 採用後のフォローを重視し、段階的な育成プログラムを整備している

- 管理者・リーダー教育に力を入れ、職場の人間関係改善に取り組んでいる

- 明確なキャリアパスと成長機会を提供している

- 必要に応じて外部の専門サービスを活用し、効率的な採用活動を展開している

あなたの施設でも、これらのポイントを参考に、自施設の特性に合わせた採用・定着戦略を構築してみてはいかがでしょうか?

まとめ:持続可能な介護現場を作るために

介護職の採用と定着率向上は、一朝一夕に実現するものではありません。しかし、本記事で紹介した10の施策を組み合わせることで、着実に成果を上げることができます。

まず、採用段階からのミスマッチ防止が重要です。理念への共感度を確認し、現場見学を取り入れることで、「こんなはずじゃなかった」という早期離職を防げます。

次に、入職後の新人教育と早期離職防止に注力しましょう。段階的な研修プログラムやメンター制度の導入、定期的なフォローアップ面談が効果的です。

管理者・リーダー教育も定着率向上の鍵です。マネジメント研修や1on1ミーティングの導入を通じて、職場の人間関係改善を図りましょう。

長期的な視点では、キャリアパスと評価制度の構築、労働環境の改善、コミュニケーションと組織風土の改善、給与・待遇の適正化が重要です。これらの取り組みにより、「この職場で長く働きたい」と思える環境を作れます。

また、自施設だけで全てを解決しようとせず、外部サポートを上手に活用することも検討しましょう。「かいごのおたすけ採用隊」のような専門サービスを利用することで、効率的に採用課題を解決できます。

介護業界の離職率は全産業平均よりも低く、多くの事業所では職員が定着しています。適切な取り組みによって、あなたの施設も定着率の高い職場になることは十分可能です。

持続可能な介護現場を作るためには、職員一人ひとりが「この仕事にやりがいを感じ、この職場で成長できる」と実感できる環境づくりが不可欠です。今日から一つずつ、できることから始めてみませんか?

介護職の採用や定着率でお悩みなら、中小介護事業者専門の採用課題解決サービス「かいごのおたすけ採用隊」にご相談ください。月額10万円(税別)で採用業務を完全代行し、あなたの施設の魅力を最大限に活かした採用戦略をご提案します。