介護業界の離職率の現状と課題

介護業界の離職率は、長年にわたり大きな課題とされてきました。しかし、最新のデータを見ると、少しずつ改善の兆しが見えています。

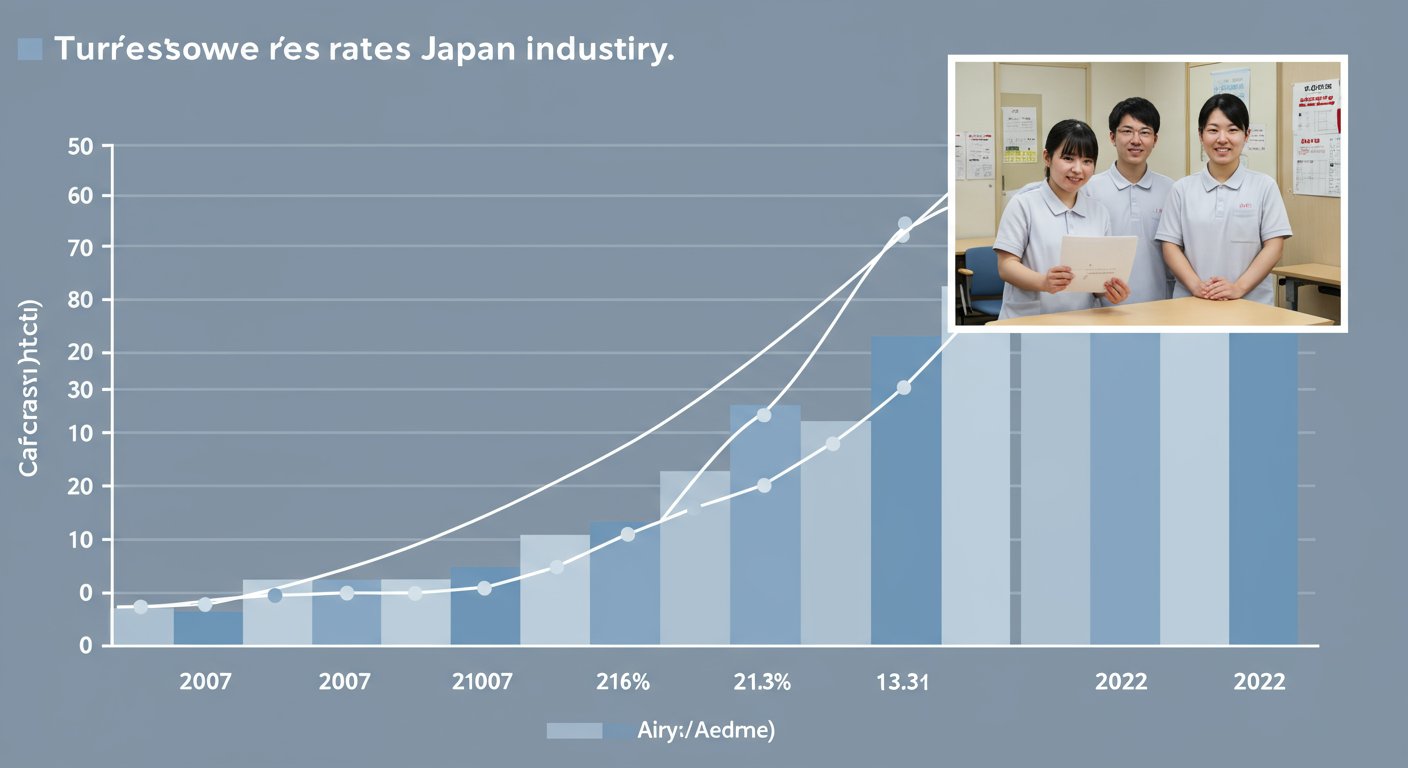

公益財団法人介護労働安定センターの「介護労働実態調査」によると、令和4年度の介護職(訪問介護員・介護職員・サービス提供責任者)の離職率は14.3%でした。これは平成19年度の21.6%をピークに緩やかに低下している傾向にあります。

全産業の平均離職率と比較すると、2022年度は介護職の離職率が全産業平均より0.6ポイント下回っているのです。ここ10年で介護職の離職率は確実に改善していると言えるでしょう。

しかし、介護業界の人材不足は依然として深刻な問題です。厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によれば、2025年には約32万人、2040年には約57万人もの介護職員が不足すると予測されています。

このような状況下で、介護職員の離職率を改善することは、単に人手不足を解消するだけでなく、サービスの質を維持・向上させるためにも極めて重要です。では、実際に離職率改善に成功した事例から、その効果的な対策を探っていきましょう。

介護職員が離職する主な理由とは?

離職率改善の対策を考える前に、なぜ介護職員が辞めてしまうのか、その主な理由を理解することが大切です。

介護労働安定センターの調査によると、介護職員の離職理由としては以下のようなものが挙げられています。

- 不規則な勤務体制による疲弊:シフト制による生活リズムの乱れや、体力的・精神的な負担

- 職場の人間関係の悪化:チームワークが必須の現場での人間関係のストレス

- 給与や待遇への不満:責任の重さに見合わない給与水準

- キャリアパスの不足と将来への不安:成長機会やキャリア展望の欠如

- 過重労働と業務負担:慢性的な人手不足による一人当たりの業務量増加

特に注目すべきは、離職率が高い時期です。令和4年度の介護労働実態調査によれば、離職者のうち勤務1年未満の離職率が34.4%、勤務1年以上3年未満の離職率が25.5%となっており、全離職者の約60%が3年以内に離職していることがわかります。

つまり、入職後の早い段階でいかに職員の定着を図るかが、離職率改善の大きなポイントとなるのです。

では、実際に離職率改善に成功した事例から、効果的な対策を見ていきましょう。

離職率改善に成功した8つの実例

全国各地の介護施設で実践され、実際に離職率の改善に成功した取り組みを8つご紹介します。これらの事例は、規模や地域は異なりますが、いずれも現場の声に耳を傾け、職員が働きやすい環境づくりに注力した結果、離職率の大幅な改善に成功しています。

1. 社会福祉法人あいの土山福祉会の事例

滋賀県の社会福祉法人あいの土山福祉会では、職員の声を積極的に取り入れる「現場発信型」の組織改革を実施しました。具体的には、現場スタッフが主体となって業務改善を提案できる仕組みを構築。その結果、業務効率化と職員の主体性向上が実現し、離職率が18%から5%に大幅に低下しました。

特に効果があったのは、「職員提案制度」です。月に一度、各部署から業務改善案を募り、実現可能なものは即座に導入するというシンプルな取り組みでした。

「最初は小さな提案からでしたが、自分たちの意見が反映されることで職員の当事者意識が高まり、より大きな改善提案も出てくるようになりました」と施設長は語ります。

2. 社会福祉法人げんきの取り組み

大阪府の社会福祉法人げんきでは、「メンター制度」の導入により新人職員の定着率を向上させることに成功しました。入職後3ヶ月間、経験豊富な先輩職員が新人に寄り添い、業務だけでなく精神面のサポートも行う体制を整えたのです。

この制度導入前は新人の1年以内離職率が35%でしたが、導入後は12%まで低下。メンターとなる先輩職員のモチベーションも向上するという副次的効果も生まれました。

3. 株式会社シニアライフアシストの成功例

九州地方のグループホームを運営する株式会社シニアライフアシストでは、「柔軟な働き方」を推進することで離職率を低下させました。短時間勤務や時差出勤、週3日勤務など、職員のライフスタイルに合わせた多様な勤務形態を用意したのです。

特に子育て中の女性スタッフや、副業として働く男性スタッフなど、多様な人材が活躍できる環境を整えたことで、3年間で離職率を22%から8%に改善しました。

「無理なく長く働ける環境づくりが、結果的にサービスの質の向上にもつながっています」と代表は話します。

4. 医療法人社団悠翔会の教育システム

東京都の医療法人社団悠翔会では、キャリアパスを明確化した教育システムを構築。職員一人ひとりの成長段階に応じた研修プログラムと、それに連動した給与体系を整備しました。

資格取得支援や外部研修への参加費用補助なども充実させ、「学び続ける組織」を実現。その結果、離職率が5年間で半減し、特に若手職員の定着率が大幅に向上しました。

5. 社会福祉法人こうほうえんのICT活用

鳥取県の社会福祉法人こうほうえんでは、ICT(情報通信技術)を積極的に導入し、業務効率化を図りました。介護記録のデジタル化やAIを活用したシフト作成システムの導入により、職員の事務作業負担を大幅に軽減したのです。

この取り組みにより、残業時間が月平均10時間減少し、離職率も15%から9%に改善。「テクノロジーの力で職員の負担を減らし、本来の介護業務に集中できる環境を作りました」と施設長は説明します。

6. 特別養護老人ホーム「サンライフたきの里」の事例

関西地方の特別養護老人ホーム「サンライフたきの里」では、「職員満足度向上プロジェクト」を立ち上げ、職場環境の改善に取り組みました。定期的な職員アンケートを実施し、不満や改善要望を吸い上げる仕組みを構築したのです。

具体的には、休憩室の環境改善や福利厚生の充実、職員同士のコミュニケーションを促進するイベントの開催などを実施。その結果、職員満足度が向上し、離職率が3年間で17%から7%に低下しました。

7. デイサービス「ひだまり」の人間関係構築

関東地方のデイサービス「ひだまり」では、職員間の人間関係改善に焦点を当てた取り組みを実施。定期的なチームビルディング研修や、部署を超えた交流会の開催、上司と部下の1on1ミーティングの定例化などを行いました。

「職場の人間関係の悪化が離職の大きな原因だったため、意識的にコミュニケーションの機会を増やしました」と管理者は話します。この取り組みにより、職場の雰囲気が改善し、離職率が20%から8%に低下しました。

何よりも、「職場に相談できる人がいる」と感じる職員の割合が45%から89%に上昇したことが大きな成果です。

8. 訪問介護ステーション「あゆみ」の給与体系改革

九州地方の訪問介護ステーション「あゆみ」では、思い切った給与体系の改革を実施。業界平均より高い基本給の設定に加え、スキルや資格に応じた手当の充実、業績連動型のボーナス制度を導入しました。

「介護の仕事の価値を適正に評価する」という理念のもと、収益構造の見直しと業務効率化を同時に進め、人件費の増加を吸収。その結果、離職率が25%から10%に低下し、特に経験豊富な中堅職員の定着率が向上しました。

「給与だけでなく、仕事の価値を認められていると実感できる環境づくりが重要です」と代表は語ります。

離職率改善に効果的な4つの対策

これまでの成功事例から、介護職の離職率改善に効果的な対策を4つのカテゴリーに整理してみましょう。

1. 労働環境の改善と適正な労働時間の管理

介護職員の身体的・精神的負担を軽減するためには、労働環境の改善が不可欠です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。

- 適切な人員配置と業務分担の見直し:一人あたりの負担を適正化

- ICTの活用による業務効率化:記録業務のデジタル化など

- ノーリフティングケア(抱え上げない介護)の導入:身体的負担の軽減

- 柔軟な勤務体制の整備:短時間勤務、時差出勤など多様な働き方の実現

- 休憩時間・休憩場所の確保:リフレッシュできる環境の整備

これらの取り組みにより、職員の疲労やストレスを軽減し、長く働き続けられる環境を整えることができます。

2. 給与や待遇の見直しと福利厚生の充実

介護職の専門性や責任の重さに見合った報酬体系の構築も重要です。

- 基本給の見直し:業界平均を上回る水準を目指す

- スキルや資格に応じた手当の充実:専門性の評価

- キャリアパスに連動した昇給制度:将来の見通しの明確化

- 福利厚生の充実:住宅手当、家族手当、保育施設の整備など

- 表彰制度やインセンティブの導入:モチベーション向上策

単に給与を上げるだけでなく、職員のライフステージに合わせた支援策を充実させることが効果的です。

3. メンタルヘルスケアと職場内サポートの強化

介護職は精神的にも負担の大きい仕事です。職員のメンタルヘルスをサポートする体制の構築が重要です。

- メンター制度の導入:特に新人職員の精神的サポート

- 定期的な個別面談の実施:悩みや不満の早期発見

- メンタルヘルス研修の実施:ストレスマネジメントスキルの向上

- 外部カウンセリングサービスの導入:専門家による支援

- チームビルディング活動の実施:職場の人間関係構築

職場に相談できる人がいる、助け合える関係があるという安心感が、離職防止に大きく貢献します。

4. キャリアパスの明確化とスキルアップの支援

将来の展望が見えることは、職員の定着に大きく影響します。

- 明確なキャリアパスの提示:成長の道筋を示す

- 段階的な研修プログラムの整備:計画的なスキルアップ

- 資格取得支援制度:金銭的・時間的サポート

- 外部研修への参加機会の提供:視野を広げる機会

- リーダー育成プログラム:次世代の管理者育成

「この職場で成長できる」という実感が、長く働き続ける動機づけになります。

離職率改善のための組織づくりのポイント

離職率改善は一時的な施策ではなく、組織全体の取り組みとして継続的に行うことが重要です。ここでは、離職率改善に成功した組織に共通する組織づくりのポイントを紹介します。

1. トップマネジメントのコミットメント

離職率改善には、経営層の強いコミットメントが不可欠です。人材を最も重要な経営資源と位置づけ、人材確保・育成に優先的に投資する姿勢が求められます。

成功している組織では、経営者自らが現場の声に耳を傾け、職員との対話の機会を積極的に設けています。「トップダウンの管理体制」ではなく、現場との双方向のコミュニケーションを重視する姿勢が重要です。

2. 現場発信型の改善文化の醸成

現場の職員が主体的に業務改善を提案できる文化づくりも重要なポイントです。日々利用者と接している現場職員こそが、業務の課題や改善点を最もよく知っています。

「提案制度」や「改善プロジェクト」など、現場の声を組織の改善に活かす仕組みを整えることで、職員の当事者意識が高まり、働きがいの向上にもつながります。

3. データに基づく継続的な改善

離職率改善の取り組みを効果的に進めるためには、データに基づく分析と改善が重要です。定期的な職員満足度調査や離職理由の分析、業務量調査などを通じて、課題を可視化し、対策の効果を測定することが必要です。

特に、「なぜ辞めるのか」だけでなく、「なぜ続けているのか」という定着要因の分析も重要です。長く働いている職員の声から、組織の強みを発見し、それを強化する取り組みも効果的です。

4. 採用と定着の一体的な取り組み

離職率改善は、採用活動と切り離せない関係にあります。「とにかく人を集める」という量的な採用ではなく、組織の理念や価値観に共感する人材を採用することが、定着率向上につながります。

採用段階から組織の実態を正確に伝え、ミスマッチを防ぐことも重要です。また、入職後の早期離職を防ぐためには、丁寧な導入研修とフォローアップが不可欠です。

中小介護事業者でもできる離職率改善の具体策

「予算や人員に限りがある中小介護事業者でも実践できる離職率改善策はあるの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、特別な予算や人員を必要としない、中小介護事業者でも実践可能な具体策を紹介します。

1. コミュニケーション強化による信頼関係構築

中小規模だからこそできる「顔の見える関係づくり」を強みにしましょう。管理者と職員の距離が近いという特性を活かし、日常的なコミュニケーションを充実させることが重要です。

- 定期的な1on1ミーティングの実施:月1回15分程度でも効果的

- ちょっとした相談や雑談の機会を大切に:日常的な関係構築

- 感謝や承認の言葉を意識的に伝える:「ありがとう」の言葉の力

- 職員の誕生日や記念日を覚えておく:個人への関心を示す

大規模な組織では難しい「一人ひとりを大切にする文化」が、中小事業者の強みになります。

「うちの施設長は、毎朝必ず全スタッフに声をかけてくれます。小さなことですが、自分の存在を認めてもらえている感覚があり、それが働き続ける理由の一つです」

これは、離職率を5%台に抑えている小規模デイサービスのスタッフの声です。人間関係の構築には、特別な予算は必要ありません。

2. 柔軟な働き方の実現

中小規模だからこそ可能な「柔軟な対応」も大きな魅力です。職員一人ひとりの事情に合わせた勤務調整や役割分担の工夫を行いましょう。

- 個人の事情に合わせたシフト調整:子育て・介護など

- 得意分野を活かした役割分担:個人の強みを活かす

- 短時間勤務や時間限定勤務の導入:多様な働き方の実現

- 有給休暇の取得促進:計画的な休暇取得の支援

「私は子育て中で、学校行事には必ず参加したいと思っていました。前の職場では難しかったのですが、今の小規模施設では柔軟に対応してもらえるので、長く働き続けられています」

このような職員の声は、中小規模だからこその強みを示しています。

3. 無料・低コストの研修機会の活用

予算に限りがあっても、職員の成長機会を提供することは可能です。無料や低コストで利用できる外部研修や学習リソースを積極的に活用しましょう。

- 自治体や業界団体が提供する無料研修の活用

- オンライン学習コンテンツの共有:YouTubeの教育チャンネルなど

- 施設間の相互研修や見学会の実施:地域の他施設との連携

- 内部勉強会の開催:職員同士で学び合う文化

「毎月1回、夕方の30分間を使って『ミニ勉強会』を開催しています。テーマは持ち回りで決め、職員が講師となって知識やスキルを共有しています。コストはかかりませんが、学びの文化が根付き、チームワークも向上しました」

このような工夫で、予算をかけずに学びの機会を創出している施設も多くあります。

まとめ:離職率改善は組織全体で取り組む継続的な課題

介護職の離職率改善は、一朝一夕に実現するものではありません。しかし、本記事で紹介した成功事例や対策を参考に、自施設の状況に合わせた取り組みを継続的に行うことで、確実に成果を上げることができます。

離職率改善のポイントをまとめると、以下の4点に集約されます。

- 職員の声を聴き、現場発信の改善を進める

- 適切な労働環境と評価・報酬体系を整備する

- メンタルヘルスケアと人間関係構築を重視する

- 成長機会の提供とキャリアパスの明確化を図る

これらの取り組みは、単に離職率を下げるだけでなく、職員の働きがいと介護サービスの質の向上にもつながります。介護職員が誇りを持って長く働ける環境づくりは、利用者の満足度向上と事業の安定的な運営の両方に貢献するのです。

介護人材の確保が困難な時代だからこそ、今いる職員の定着と育成に力を入れることが重要です。「人が辞めない組織づくり」に向けて、今日から一歩を踏み出してみませんか?

介護職員の採用や定着でお悩みの中小介護事業者の方は、専門的なサポートを受けることも一つの選択肢です。月額10万円で採用業務を完全代行する「かいごのおたすけ採用隊」では、中小介護事業者の特性を理解した採用戦略の策定から、求人掲載、スカウト活動、面接調整まで、一貫したサポートを提供しています。

人材確保の課題解決に向けて、まずは気軽にご相談ください。かいごのおたすけ採用隊