採用広告のクリック率が低迷する原因とは?

「採用広告を出しているのに、なかなかクリックされない…」

人材不足が深刻化する昨今、多くの企業がこのような悩みを抱えています。求人倍率は年々上昇し、2025年現在では2.25倍を超える状況に。つまり、1人の転職希望者に対して2社以上が争奪戦を繰り広げているのです。

この厳しい採用市場で勝ち残るには、まず応募者の目に留まることが第一歩。しかし、多くの企業の採用広告はクリックすらされずに埋もれてしまっています。

採用広告のクリック率が低迷する主な原因は、ターゲティングの曖昧さにあります。「誰に届けたいのか」が不明確なまま広告を配信しても、的確な人材にリーチできません。

また、クリエイティブの魅力不足も大きな要因です。数秒で目を引くインパクトがなければ、優秀な人材の興味を引くことはできないでしょう。

さらに、多くの企業が見落としがちなのが、広告配信後の効果測定と改善プロセスです。データに基づいた継続的な最適化なしには、クリック率の向上は望めません。

本記事では、実際に採用広告のクリック率を2倍以上に改善した実例と9つの成功ポイントをご紹介します。これらを実践すれば、あなたの会社の採用広告も大きく改善する可能性があります。

採用広告のクリック率を高める9つの成功ポイント

採用広告のクリック率を劇的に向上させるには、戦略的なアプローチが不可欠です。以下に紹介する9つのポイントは、実際に多くの企業で効果が実証されています。

これらのポイントは単独でも効果がありますが、組み合わせることでさらに大きな相乗効果を生み出します。自社の状況に合わせて、優先順位を付けながら取り入れてみましょう。

1. 精密なターゲティング設定

採用広告で最も重要なのは、「誰に届けるか」というターゲティングです。年齢、職歴、スキル、興味関心など、詳細な条件設定により、理想の人材だけにピンポイントでアプローチできます。

特にSNS広告では、従来の求人媒体では不可能だった精度での絞り込みが可能です。例えば、特定の技術に関心を持つエンジニアや、競合企業のフォロワーといった具体的な層にアプローチできます。

ある製造業B社では、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告を活用し、20代の若手人材に絞ったターゲティングを実施。その結果、20代応募者が月2名から10名へと5倍に増加しました。

あなたの会社でも、「こんな人に来てほしい」という理想像があるはずです。その人物像を具体的に言語化し、適切なプラットフォームで精密なターゲティングを行いましょう。

2. クリエイティブな広告デザイン

採用広告が一瞬で目を引くかどうかは、クリエイティブの質で決まります。特にSNS上では、ユーザーは数秒で興味を持つかどうかを判断します。

成功している採用広告には、鮮やかな色使い、インパクトのあるビジュアル、そして感情に訴えかけるメッセージという共通点があります。

IT企業A社の事例では、GitHubやQiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告で、エンジニアの心を掴むクリエイティブを制作。技術的な課題を解決するストーリー性のある広告が反響を呼び、応募者数が0名から月12名に急増しました。

あなたが思わずクリックしたくなる広告とはどんなものですか?

自社の強みや独自の企業文化を反映させた、オリジナリティあふれるクリエイティブを心がけましょう。型にはまった採用広告は、すぐに埋もれてしまいます。

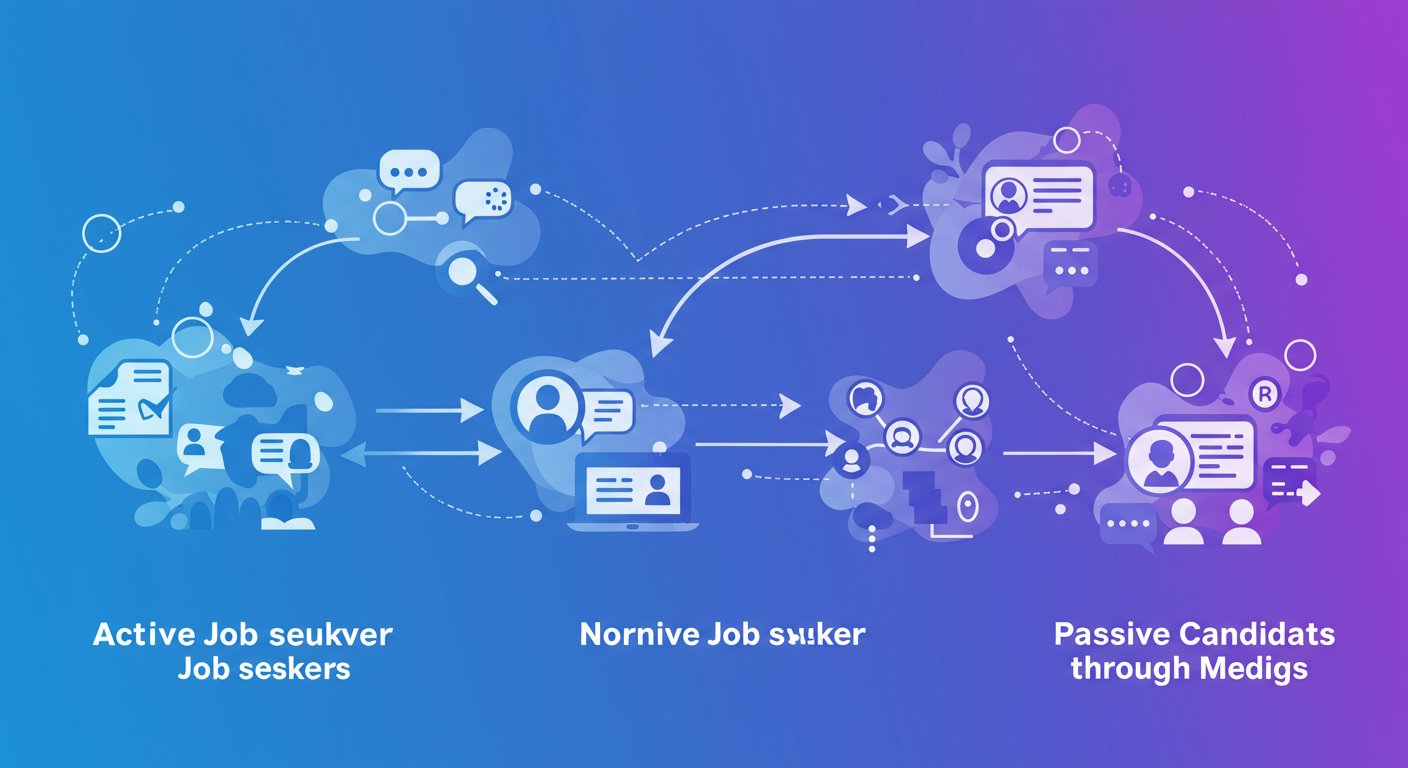

3. 潜在層へのアプローチ

採用市場で見落とされがちなのが「潜在層」の存在です。現在積極的に転職を考えていない人材こそ、実は最も優秀な人材である可能性が高いのです。

SNS広告の強みは、こうした潜在層にもリーチできる点にあります。従来の求人媒体では、転職を検討している人にしかアプローチできませんでした。

サービス業C社では、Facebook・Instagramでのブランディング広告とリターゲティングを組み合わせ、潜在層へのアプローチに成功。直接応募が3倍に増加し、応募者の質も大幅に向上しました。

私自身も転職を考えていなかった時期に、魅力的な企業広告を見て応募した経験があります。その会社の文化や価値観に共感し、「ここで働きたい」と思わせる広告は強力です。

潜在層にアプローチするには、求人情報だけでなく、企業の魅力や働く環境、社員の声など、感情に訴えかける要素を盛り込むことが重要です。

4. リアルタイムの効果測定と分析

採用広告の成否を分けるのは、配信後の効果測定と継続的な改善プロセスです。SNS広告の強みは、リアルタイムでデータを取得し、すぐに改善できる点にあります。

クリック率(CTR)、コンバージョン率(CVR)、獲得単価(CPA)などの指標を常にモニタリングし、パフォーマンスが低い広告は即座に改善または停止すべきです。

製造業B社では、週次での効果測定と改善提案を実施。A/Bテストを繰り返すことで、最初の広告と比較してクリック率が2.3倍に向上しました。

データに基づいた意思決定は、感覚や経験だけに頼るよりも確実に成果を生み出します。

「この広告がうまくいかないのはなぜだろう?」と考え、仮説を立て、検証し、改善する。このサイクルを回し続けることが、クリック率向上の鍵なのです。

5. 社員の声を活用した信頼性の向上

採用広告で最も説得力があるのは、実際に働いている社員の生の声です。企業が自社をアピールするよりも、そこで働く人々の言葉の方が信頼性が高いのは明らかです。

社員インタビューや日常の様子、成長ストーリーなどを広告に取り入れることで、応募者は「自分もここで働いたらどうなるか」をイメージしやすくなります。

IT企業A社では、エンジニアの成長ストーリーを中心とした広告クリエイティブを作成。技術的な挑戦や学びの機会を具体的に伝えることで、同じ志を持つエンジニアからの応募が増加しました。

私が転職を決めた会社は、面接で会った社員の話に共感できたからでした。広告の段階から社員の声を届けることで、ミスマッチを減らし、志望度の高い応募者を増やせるのです。

6. モバイルファーストの広告設計

現在、求職者の多くはスマートフォンで情報収集をしています。特に若年層ほどこの傾向が強く、モバイルでの体験が応募につながるかどうかを左右します。

モバイルファーストの広告設計とは、小さな画面でも視認性が高く、読みやすく、操作しやすい設計を意味します。長文や小さな文字、複雑な操作が必要な応募フォームは避けるべきです。

製造業B社では、スマートフォンに最適化された動画広告とシンプルな応募フォームを導入。その結果、応募完了率が1.8倍に向上しました。

あなたも一度、自社の採用広告やキャリアサイトをスマートフォンで確認してみてください。ストレスなく情報を得られ、応募できるでしょうか?

7. ブランディング要素の強化

採用広告は単なる求人情報ではなく、企業ブランディングの重要な一部です。応募者は給与や福利厚生だけでなく、その会社で働くことの意義や価値観に共感して応募を決めます。

企業理念、ビジョン、社会的意義など、あなたの会社ならではの価値観を広告に反映させることで、単なる「仕事」以上のものを求める人材にアピールできます。

サービス業C社では、企業の社会貢献活動や独自の企業文化を前面に出した広告キャンペーンを展開。その結果、応募者の質が向上し、入社後の定着率も大幅に改善しました。

採用は単なる人材確保ではなく、企業文化を共有できる仲間探しです。

あなたの会社の「らしさ」を最大限に表現することで、文化的にフィットする人材との出会いが生まれるのです。

8. 応募プロセスの簡略化

採用広告がクリックされても、応募プロセスが複雑だと途中離脱が増えてしまいます。理想的なのは、クリックから応募完了までを3ステップ以内に収めることです。

必要最低限の情報だけを求め、詳細は後のプロセスで収集するアプローチが効果的です。特にSNSからの流入では、ユーザーの忍耐力は限られています。

IT企業A社では、応募フォームを大幅に簡素化し、必須項目を5つから3つに削減。その結果、応募完了率が2.4倍に向上しました。

私自身、興味を持った求人でも、複雑な応募フォームに直面すると「また後で」と思ってそのまま忘れてしまうことがあります。

応募者の立場に立って、ストレスなく完了できるプロセス設計を心がけましょう。

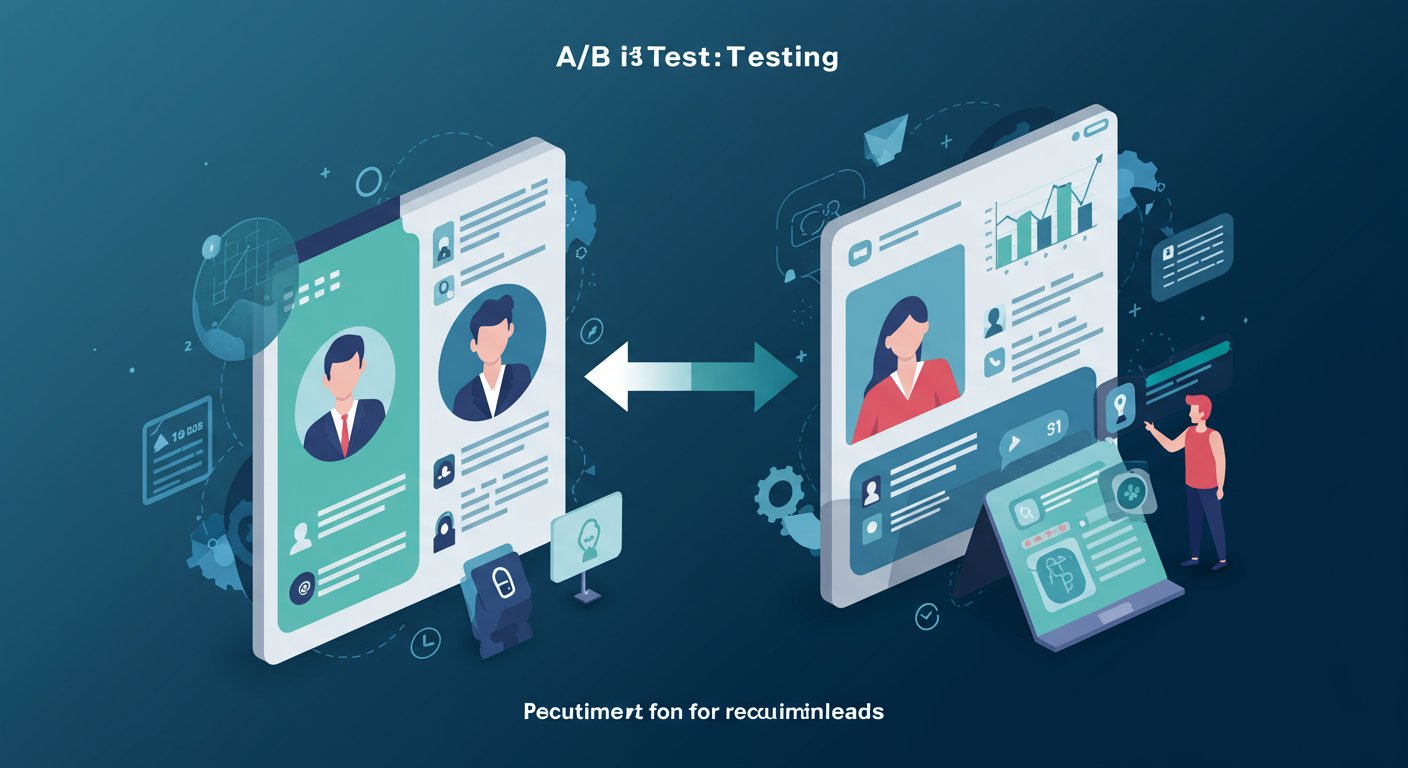

9. A/Bテストによる継続的改善

採用広告の最適化で最も効果的な手法が、A/Bテストです。これは、2つの異なるバージョンの広告を同時に配信し、どちらがより高いパフォーマンスを示すかを検証する方法です。

広告のヘッドライン、画像、説明文、CTAボタンなど、あらゆる要素をテストすることで、最も効果的な組み合わせを見つけられます。

製造業B社では、同じターゲット層に対して異なる訴求ポイントの広告を配信し比較。「成長機会」を強調した広告が「安定性」を強調した広告よりも1.7倍高いクリック率を記録しました。

A/Bテストで重要なのは、一度に変更する要素を1つに絞ることです。複数の要素を同時に変えると、何が効果をもたらしたのか判断できなくなります。

「この変更で本当に効果があるのか?」と常に疑問を持ち、データで検証する姿勢が成功への近道です。

採用広告クリック率改善の実例と成果

ここからは、実際に採用広告のクリック率を2倍以上に改善した企業の具体的な事例をご紹介します。これらの成功例から、自社の採用広告改善のヒントを見つけてください。

どの事例も、前述の9つのポイントを組み合わせることで大きな成果を上げています。業種や規模は異なっても、効果的なアプローチには共通点があるのです。

IT企業A社の事例:エンジニア採用のブレイクスルー

従業員数120名のIT企業A社は、エンジニア採用に苦戦していました。3ヶ月間応募者ゼロという厳しい状況でしたが、SNS採用広告の導入により状況を一変させました。

A社が実施した施策は、GitHubやQiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告です。技術的課題を解決するストーリー性のあるクリエイティブと、社内エンジニアの成長ストーリーを前面に出した内容が、技術者の心を掴みました。

さらに、応募フォームを大幅に簡素化し、GitHubアカウントでの簡易応募も可能にしました。

これらの施策により、応募者数は0名から月12名へと急増。採用コストは50%削減され、採用期間も3ヶ月から1ヶ月へと短縮されました。

特に効果的だったのは、技術コミュニティに特化したターゲティングと、エンジニアの「技術的好奇心」を刺激するクリエイティブの組み合わせでした。

製造業B社の事例:若手人材の獲得に成功

従業員数80名の製造業B社は、若手人材の確保が課題でした。平均年齢が上昇傾向にあり、将来的な技術継承に危機感を抱いていたのです。

B社が取り入れたのは、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告です。工場の最新設備や、若手社員が活躍する様子を魅力的に伝える動画コンテンツを制作しました。

失敗したのは最初の広告では「安定した職場環境」を強調したことでした。A/Bテストの結果、若年層には「成長機会」や「最新技術への挑戦」を訴求した方が1.7倍効果的だとわかりました。

広告内容を修正し、週次での効果測定と改善を繰り返した結果、20代応募者は2名から月10名へと5倍に増加。企業認知度は30%向上し、採用成功率も60%向上しました。

「製造業はSNSと相性が悪い」という先入観を捨て、若者の目線に立った情報発信が成功の鍵でした。

サービス業C社の事例:ブランド力で応募の質を向上

従業員数200名のサービス業C社は、ブランド認知度の低さが課題でした。知名度不足から応募数が少なく、採用コストが高騰していたのです。

C社が実施したのは、Facebook・Instagramでのブランディング広告とリターゲティングの組み合わせです。企業の社会貢献活動や独自の企業文化を前面に出し、「この会社で働く意義」を強調しました。

特に効果的だったのは、実際の社員インタビュー動画です。様々な部署の社員が「なぜこの会社を選んだのか」「どんなやりがいを感じているか」を語る姿が、応募者の共感を呼びました。

これらの施策により、直接応募は3倍に増加。さらに重要なのは、応募者の質が大幅に向上し、採用単価が40%削減されたことです。

採用広告をきっかけに企業ブランディングを強化することで、採用活動と企業価値向上の好循環を生み出した好例といえるでしょう。

採用広告のクリック率を2倍にする実践ステップ

ここまで紹介した成功ポイントと事例を踏まえ、実際にあなたの会社で採用広告のクリック率を2倍にするための具体的なステップをご紹介します。

すべてを一度に実施するのは難しいかもしれませんが、できるところから順に取り組むことで、着実に成果を上げることができるでしょう。

STEP1:現状分析と課題の明確化

まずは現在の採用広告のパフォーマンスを詳細に分析しましょう。クリック率、応募率、応募者の質、採用コストなど、現状の数値を把握することが改善の第一歩です。

また、採用活動全体の課題も明確にしましょう。「応募数が少ない」「応募者の質が低い」「採用コストが高い」など、具体的な課題を言語化することが重要です。

現状分析のポイントは、感覚ではなくデータに基づいて行うことです。過去の採用広告のパフォーマンスデータや、応募者の属性データなどを活用しましょう。

私が以前関わった企業では、データ分析により「クリエイティブの問題」ではなく「ターゲティングのずれ」が低クリック率の原因だと判明したことがあります。正確な診断があってこそ、的確な対策が打てるのです。

STEP2:理想の人材像(ペルソナ)の設定

効果的な採用広告を作るには、「誰に届けたいか」を明確にする必要があります。年齢、性別、職歴、スキル、価値観など、できるだけ具体的に理想の人材像を描きましょう。

ペルソナ設定では、すでに活躍している社員の特徴を参考にするのが効果的です。「なぜこの会社を選んだのか」「どんな価値観を持っているのか」をヒアリングし、共通点を見つけましょう。

IT企業A社では、社内の優秀なエンジニアにインタビューを実施。「技術的好奇心が強い」「自己成長を重視する」「オープンソースコミュニティに貢献している」といった共通点を発見し、ターゲティングに活かしました。

理想の人材像が明確になれば、その人が普段どのようなメディアを利用し、どんな情報に関心を持っているかも見えてきます。これが次のステップの基盤となります。

STEP3:最適なプラットフォームの選定

ペルソナが明確になったら、その人材にリーチするための最適なプラットフォームを選びましょう。各SNSには特徴があり、ターゲット層によって効果的なプラットフォームは異なります。

例えば、エンジニア採用ならLinkedInやTwitter、若手人材ならInstagramやTikTok、ビジネスパーソン全般ならFacebookといった具合です。

製造業B社では、当初FacebookとTwitterで広告を出稿していましたが、効果測定の結果、若年層へのリーチはInstagramとTikTokの方が3倍効率的だとわかりました。プラットフォームの選定は、実際のデータに基づいて行うことが重要です。

また、複数のプラットフォームを組み合わせることで、リーチを広げることも可能です。ただし、各プラットフォームの特性を理解し、それぞれに最適化したクリエイティブを用意する必要があります。

STEP4:魅力的なクリエイティブの制作

プラットフォームが決まったら、ターゲット層の心を掴む魅力的なクリエイティブを制作しましょう。クリエイティブには、視覚的要素とメッセージの両方が重要です。

視覚的要素では、鮮やかな色使い、インパクトのある画像や動画、読みやすいフォントなどに注意を払いましょう。特にSNS上では、スクロールを止めるような「一瞬のインパクト」が重要です。

メッセージでは、求人情報だけでなく、「なぜこの会社で働くべきか」という価値提案を明確に伝えましょう。給与や福利厚生だけでなく、成長機会、企業文化、社会的意義など、多角的な魅力をアピールすることが効果的です。

サービス業C社では、「あなたの仕事が社会にもたらす変化」を強調したメッセージと、実際の顧客の笑顔を組み合わせたクリエイティブが高い反響を得ました。応募者からは「仕事の意義を感じられる点に惹かれた」という声が多く聞かれたそうです。

STEP5:精密なターゲティング設定

クリエイティブが用意できたら、各プラットフォームで精密なターゲティング設定を行いましょう。年齢、性別、地域などの基本的な属性に加え、職歴、スキル、興味関心など、できるだけ詳細に設定することが重要です。

特にSNS広告では、競合企業のフォロワーや特定の技術に関心を持つユーザーなど、非常に細かい条件でのターゲティングが可能です。

IT企業A社では、GitHubやQiitaのユーザーをターゲットにすることで、技術力の高いエンジニアにピンポイントでリーチすることに成功しました。また、特定のプログラミング言語やフレームワークに関心を持つユーザーにターゲティングすることで、必要なスキルを持つ人材を効率的に集めることができました。

ターゲティングは広すぎても狭すぎても効果が出ません。最適な範囲を見つけるには、データに基づいた調整が必要です。

STEP6:効果測定と継続的な改善

広告配信を開始したら、定期的に効果を測定し、継続的な改善を行いましょう。クリック率、応募率、応募者の質、採用コストなど、様々な指標を総合的に評価することが重要です。

特に重要なのは、A/Bテストによる検証です。ヘッドライン、画像、説明文、CTAボタンなど、様々な要素を変えてテストし、最も効果的な組み合わせを見つけましょう。

製造業B社では、週次での効果測定と改善提案を実施。最初の広告と比較して、クリック率が2.3倍に向上しました。特に効果的だったのは、「安定性」よりも「成長機会」を強調したメッセージへの変更でした。

改善のサイクルは「仮説→検証→改善→再検証」の繰り返しです。データに基づいた意思決定を心がけ、感覚や経験だけに頼らないようにしましょう。

採用広告のクリック率向上で得られる3つのメリット

採用広告のクリック率を向上させることで、単に応募数が増えるだけではありません。以下の3つの大きなメリットが得られます。

これらのメリットは相互に関連しており、好循環を生み出します。クリック率向上は、採用活動全体の質を高める第一歩なのです。

1. 採用コストの大幅削減

クリック率が向上すると、同じ広告予算でより多くの応募を獲得できるため、採用コストが大幅に削減されます。特に運用型広告では、クリック単価(CPC)が重要な指標となります。

IT企業A社の事例では、クリック率の向上により採用コストが50%削減されました。これは、同じ予算で2倍の効果を得られたことを意味します。

また、クリック率が高い広告は、各プラットフォームのアルゴリズムからも評価され、より多くのユーザーに表示されやすくなります。これにより、さらにコストパフォーマンスが向上するという好循環が生まれます。

採用コストの削減は、特に中小企業にとって大きなメリットです。限られた予算で最大の効果を得るためには、クリック率の向上が不可欠といえるでしょう。

2. 応募者の質の向上

精密なターゲティングと魅力的なクリエイティブにより、自社に合った人材からの応募が増えるため、応募者の質が向上します。

サービス業C社の事例では、企業文化や価値観を前面に出した広告により、応募者の質が大幅に向上しました。これにより、選考プロセスの効率化と、採用後のミスマッチ防止にもつながっています。

質の高い応募者が増えると、面接や選考にかける時間と労力も削減できます。また、入社後の定着率向上にもつながり、長期的な採用コスト削減にも貢献します。

「量より質」という言葉がありますが、クリック率向上の取り組みは、量と質の両方を高めることができるのです。

3. 採用期間の短縮

クリック率の向上により応募数が増えると、必要な人材を短期間で確保できるようになります。これにより、採用活動にかかる時間と労力を大幅に削減できます。

IT企業A社の事例では、採用期間が3ヶ月から1ヶ月へと短縮されました。これにより、事業計画に合わせたタイムリーな人材確保が可能になり、ビジネスチャンスを逃さない体制が整いました。

採用期間の短縮は、採用担当者の負担軽減にもつながります。長期間の採用活動は、担当者の疲弊や他の業務への影響も懸念されますが、効率的な採用活動により、これらの問題も解消できます。

「採用は急がば回れ」とも言いますが、クリック率向上の取り組みにより、質を落とさずに採用スピードを上げることが可能になるのです。

まとめ:採用広告のクリック率を2倍にする9つの成功ポイント

本記事では、採用広告のクリック率を2倍にするための9つの成功ポイントと実例をご紹介しました。最後に、これらのポイントを簡潔にまとめておきましょう。

1. 精密なターゲティング設定:年齢、職歴、スキル、興味関心など詳細な条件で理想の人材にピンポイントでアプローチ

2. クリエイティブな広告デザイン:鮮やかな色使い、インパクトのあるビジュアル、感情に訴えかけるメッセージで一瞬で目を引く

3. 潜在層へのアプローチ:転職を積極的に考えていない優秀な人材にもリーチし、企業の魅力や価値観に共感を得る

4. リアルタイムの効果測定と分析:データに基づいた継続的な改善で、クリック率やコンバージョン率を向上させる

5. 社員の声を活用した信頼性の向上:実際に働いている社員の生の声で、応募者の共感と信頼を獲得する

6. モバイルファーストの広告設計:スマートフォンでの視認性と操作性を重視し、応募のハードルを下げる

7. ブランディング要素の強化:企業理念、ビジョン、社会的意義など、会社ならではの価値観をアピールする

8. 応募プロセスの簡略化:クリックから応募完了までを3ステップ以内に収め、途中離脱を防ぐ

9. A/Bテストによる継続的改善:様々な要素をテストし、最も効果的な組み合わせを見つける

これらのポイントを実践することで、あなたの会社の採用広告も大きく改善する可能性があります。すべてを一度に実施するのは難しいかもしれませんが、できるところから順に取り組むことで、着実に成果を上げることができるでしょう。

採用市場の競争が激化する中、効果的な採用広告は企業の成長に不可欠な要素です。本記事の内容を参考に、あなたの会社の採用活動がより効率的で効果的なものになることを願っています。

より詳細な採用広告の改善方法や、SNSを活用した採用施策については、SNS採用Proにお問い合わせください。専門のコンサルタントが、あなたの会社に最適な採用戦略をご提案いたします。