採用広告の素材制作で押さえるべき基本原則

採用市場の競争が激化する中、単に求人情報を掲載するだけでは優秀な人材の目に留まりません。応募者の心を動かす採用広告素材の制作は、人材獲得の成否を左右する重要な要素となっています。

採用広告の第一印象は、わずか3秒で決まると言われています。この短い時間で求職者の関心を引き、「もっと知りたい」と思わせることができるかどうかが勝負なのです。

多くの企業が採用に苦戦している今、応募者心理を理解した素材制作が求められています。「どうすれば応募したくなるのか」という視点で広告素材を見直すことで、応募数は劇的に変わるでしょう。

では、実際にどのような点に注意して採用広告の素材を制作すれば良いのでしょうか。本記事では、応募者の心を掴む9つの技術を詳しく解説していきます。

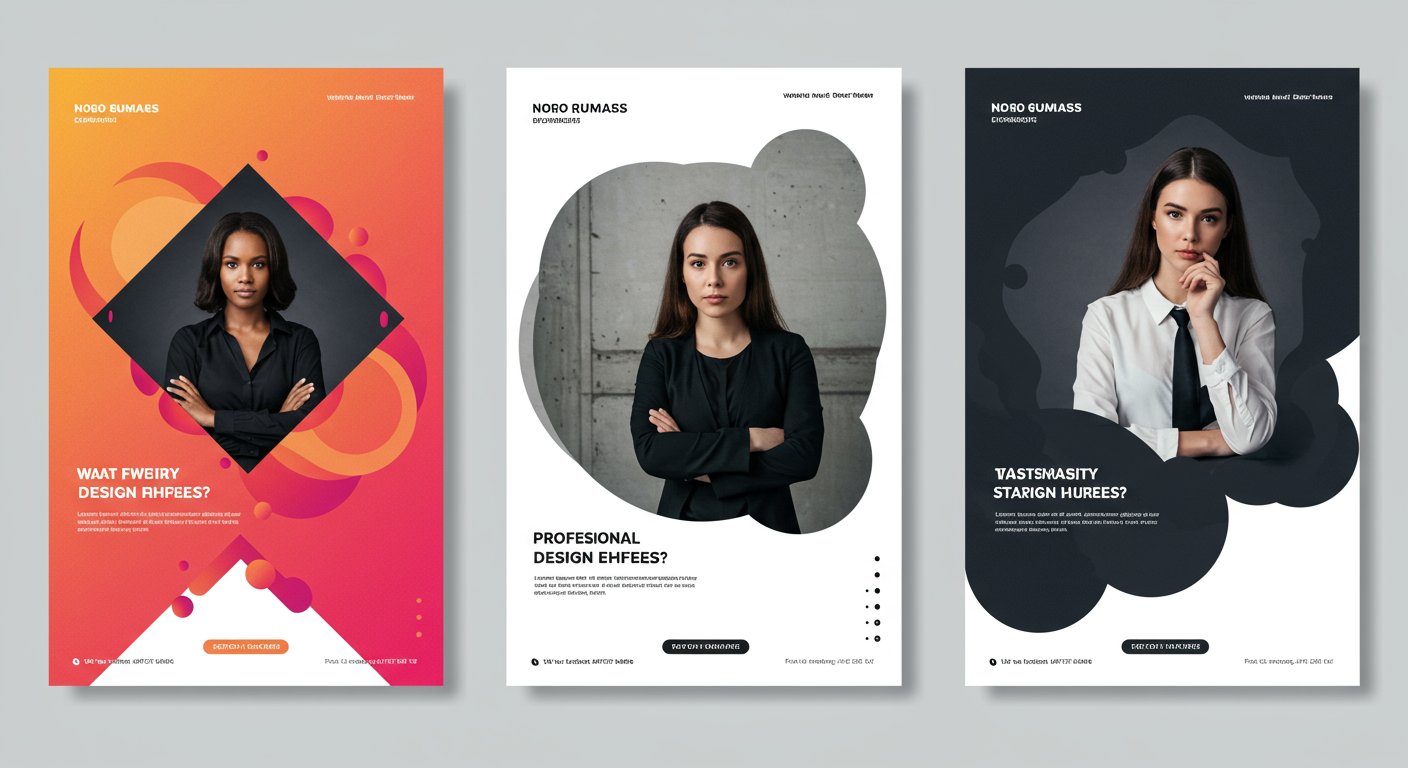

1. ターゲット層を明確にした視覚的アプローチ

採用広告の素材制作で最初に行うべきは、ターゲット層の明確化です。「誰に来てほしいか」を具体的にイメージすることで、その層に響く素材が作れます。

例えば、未経験者をターゲットにした飲食店のアルバイト募集なら、彩度の高いポップで明るい色合いの画像が効果的です。一方、経験者を求める老舗和食店なら、彩度を抑えた落ち着いた色調が適しているでしょう。

マイナビバイトの調査によると、求職者は画像から「自分に合っている仕事かどうか」を直感的に判断する傾向があります。ターゲット層の嗜好やニーズに合わせたビジュアルにすることで、求める人材とのマッチング率が高まるのです。

あなたは最後に採用広告を作成したとき、どのような人材を想定していましたか?

ターゲット層別の効果的なビジュアル表現には、以下のようなポイントがあります:

- 若手未経験者向け:明るく活気のある色調、笑顔のスタッフ写真、カジュアルな雰囲気

- 経験者・専門職向け:落ち着いた色調、プロフェッショナルな環境、実務イメージ

- ミドル・シニア層向け:信頼感のある配色、安定感のあるデザイン、丁寧な情報提示

ターゲット層を明確にすることで、「この広告は自分に向けられている」と感じてもらえる素材が作れるのです。

2. 情報の優先順位を明確にした構成設計

求職者が採用広告を見るとき、すべての情報を均等に見ているわけではありません。視線の動きには一定のパターンがあり、それを理解した構成設計が重要です。

効果的な採用広告の構成パターンには、F型、Z型、縦割り型、フッター型などがあります。それぞれ情報の配置方法が異なり、伝えたい内容によって使い分けるべきです。

特に重要なのは、「最も伝えたい情報」を視線が最初に届く場所に配置することです。日本人の場合、一般的に左上から右下へと視線が移動するため、左上に最重要情報を置くと効果的です。

情報の優先順位を決める際には、以下の点を考慮しましょう:

- 求職者にとって最も魅力的な条件(給与、勤務地、働き方など)

- 他社との差別化ポイント

- 応募のハードルを下げる情報(「未経験OK」「研修充実」など)

- 企業や職場の雰囲気を伝える要素

情報過多になると逆効果です。伝える内容は3つ程度に絞り込み、優先順位をつけて配置しましょう。

あなたの会社の採用広告では、どの情報を最も目立つ位置に配置していますか?それは本当に求職者が最も知りたい情報でしょうか?

3. 色彩心理学を活用した印象設計

色は言葉以上に強い印象を与えることがあります。採用広告の色彩選択は、求職者の感情や行動に大きな影響を与えるのです。

色彩心理学によると、各色には特定の印象や連想があります。例えば、青は信頼性や専門性、赤は情熱やエネルギー、緑は成長や安定感を連想させます。これらの特性を理解し、伝えたい企業イメージに合わせた色選びが重要です。

特に日本の求職者に対しては、以下のような色彩効果が報告されています:

- 青系:信頼感、誠実さ、プロフェッショナリズム(金融、IT、コンサルティングなどに効果的)

- 赤系:活力、情熱、注目(飲食、販売、エンターテイメントなどに効果的)

- 緑系:成長、安定、健康(医療、教育、環境関連などに効果的)

- オレンジ系:親しみやすさ、活気、創造性(サービス業、クリエイティブ職などに効果的)

- 紫系:高級感、創造性、独自性(美容、ラグジュアリーブランドなどに効果的)

ただし、色の印象は文化や個人によって異なる場合もあります。また、色覚の多様性に配慮したユニバーサルデザインも重要です。色だけでなく、形や配置でも情報が伝わるよう工夫しましょう。

業界や企業イメージに合った色彩選択で、求職者の心に残る採用広告を作りましょう。あなたの会社のブランドカラーは、求めている人材像と合致していますか?

4. 説得力のある写真・画像選定の技術

採用広告において、写真や画像は「百聞は一見に如かず」の効果があります。適切な画像は、文字では伝えきれない職場の雰囲気や仕事内容を瞬時に伝えることができるのです。

しかし、ただ職場の写真を載せれば良いというわけではありません。説得力のある画像選定には、以下のポイントを押さえる必要があります。

まず、実際の職場や社員の写真を使用することです。ストック写真は手軽ですが、不自然さが伝わり信頼性を損なうことがあります。実際の職場環境や働いている社員の姿は、リアルな職場イメージを伝え、入社後のギャップを防ぐ効果もあります。

次に、「働いている様子」が伝わる動的な写真を選ぶことです。静的なオフィス写真より、実際に業務をしている場面や社員同士のコミュニケーション場面の方が、仕事の実態をイメージしやすくなります。

- 実際の職場・社員の写真を使用する

- 働いている様子が伝わる動的な写真を選ぶ

- 明るく清潔感のある写真を心がける

- 人物が写っている場合は、表情が見えるアングルを選ぶ

- 写真のクオリティ(明るさ、解像度、構図)を確保する

私が以前関わった製造業の採用では、工場の写真を「きれいに整頓された最新設備」という切り口で撮影し直したところ、応募者が3倍に増えた例があります。

同じ職場でも、撮影アングルや光の当て方一つで印象は大きく変わります。あなたの会社の採用広告に使っている写真は、魅力が最大限に伝わるものになっていますか?

5. 応募者の行動を促す効果的な文言設計

採用広告の文言は、単なる情報提供ではなく、応募行動を促すための重要な要素です。効果的な文言設計には、応募者心理を理解した戦略的なアプローチが必要です。

まず、求職者が最も気にする「給与・勤務地・勤務時間」などの基本条件は明確かつ具体的に記載しましょう。曖昧な表現(「給与応相談」など)は不信感を生み、応募のハードルを上げてしまいます。

次に、「あなたにぴったりの職場です」といった一般的なフレーズより、「未経験から始めた先輩が多数活躍中」「平均勤続年数7年以上の安定企業」など、具体的な数字や事例を用いた表現の方が説得力があります。

応募者の不安を取り除く文言も効果的です。「研修制度充実」「先輩社員のサポートあり」「質問しやすい環境」といった言葉は、特に未経験者の応募ハードルを下げます。

さらに、行動を促す言葉(コールトゥアクション)を効果的に配置することも重要です。「今すぐ応募する」「詳細を見る」「まずは気軽に相談」など、次のステップが明確になる言葉を目立つ位置に配置しましょう。

文言設計で特に注意したいのは、以下の点です:

- 基本条件(給与・勤務地・時間など)は具体的に記載

- 抽象的な表現より具体的な数字や事例を使用

- 応募者の不安を取り除く文言を入れる

- 行動を促す言葉を効果的に配置する

- 業界特有の専門用語や略語は避ける

あなたの採用広告の文言は、応募者の行動を促す設計になっていますか?

6. モバイルファーストで考える表示最適化

現在、求職者の多くはスマートフォンで求人情報を閲覧しています。2025年の最新調査では、求人サイトへのアクセスの約80%がモバイル端末からとなっており、この傾向は今後も続くと予測されています。

そのため、採用広告の素材制作では「モバイルファースト」の発想が不可欠です。PC画面では問題なく見えても、スマートフォンでは情報が読みにくかったり、重要な部分が画面からはみ出したりする場合があります。

モバイル表示に最適化するためのポイントは以下の通りです:

- 文字サイズは小さすぎず、大きすぎず適切に設定する

- 重要な情報を画面上部に配置する

- 横スクロールが発生しないようにレイアウトを調整する

- タップしやすいボタンサイズ(最低44×44ピクセル)を確保する

- 画像の読み込み速度を考慮し、適切に最適化する

特に注意すべきは、スマートフォンでの「一画面」に収まる情報量です。最初の画面で求職者の興味を引けなければ、スクロールして詳細を見てもらえる可能性は低くなります。

失敗例として、ある企業の採用広告では、PC版では目立っていた「未経験歓迎」の文言がスマホ表示では画面下部に追いやられ、応募数が伸び悩んでいました。表示デバイスごとの見え方を確認することが重要です。

あなたの採用広告は、スマートフォンでどのように表示されているか確認していますか?実際にスマホで見て、最も伝えたい情報が一目で分かるか、チェックしてみましょう。

7. 差別化を図る独自性のある表現技法

似たような求人が並ぶ中で、どうすれば自社の採用広告を目立たせることができるでしょうか。差別化を図るためには、独自性のある表現技法が効果的です。

まず、業界の常識にとらわれない視点を持つことが重要です。「当たり前」と思っている表現こそ、見直す価値があります。例えば、多くの介護施設が「やりがい」を強調する中、ある施設が「休暇の取りやすさ」を前面に出したところ、応募が増加した事例があります。

次に、ストーリーテリングの手法を取り入れることも効果的です。「入社3年目の社員が担当した大型プロジェクト」「未経験から始めて活躍している先輩の声」など、具体的なストーリーは抽象的な説明より記憶に残ります。

視覚的な差別化も重要です。業界で一般的に使われる色調やデザインとあえて異なる方向性を選ぶことで、視覚的な差別化が図れます。例えば、ITエンジニア採用で多用される青系統を避け、温かみのあるオレンジ系を使用することで、「人間関係を大切にする会社」というイメージを強調できます。

差別化のための表現技法には、以下のようなものがあります:

- 業界の常識を覆す視点からのアプローチ

- 具体的なストーリーテリング

- 一般的でない視覚表現の採用

- あえてシンプルにする(情報過多の中での差別化)

- ユーモアや意外性のある表現(業種によっては効果的)

ただし、差別化を意識するあまり、企業イメージとかけ離れた表現になってしまっては本末転倒です。自社の強みや文化に根ざした独自性を見つけることが大切です。

あなたの会社ならではの「当たり前」は何ですか?それを求職者に伝える独自の表現方法を考えてみましょう。

8. データ分析に基づく継続的な改善プロセス

採用広告の効果は、一度作って終わりではありません。データ分析に基づく継続的な改善が、応募数と質を高めるカギとなります。

現在のデジタル採用環境では、様々なデータを収集・分析することが可能です。例えば、閲覧数、クリック率、応募率、応募完了率などの指標から、どの部分で求職者が離脱しているかを特定できます。

特に注目すべき指標は以下の通りです:

- 閲覧数:求人が何回表示されたか

- クリック率:表示された中で何%が詳細を見たか

- 滞在時間:求人ページにどれくらい滞在したか

- 応募開始率:詳細を見た人の何%が応募を開始したか

- 応募完了率:応募を開始した人の何%が完了したか

これらの指標を分析することで、改善すべきポイントが見えてきます。例えば、閲覧数は多いのにクリック率が低い場合は、タイトルや概要の魅力が不足している可能性があります。逆に、詳細ページの滞在時間は長いのに応募開始率が低い場合は、求人内容と求職者のニーズにミスマッチがあるかもしれません。

効果的な改善プロセスとしては、A/Bテストが有効です。例えば、同じ求人で異なるタイトルや画像を使い分け、どちらが高い応募率を得られるかを検証します。このような小さな実験を繰り返すことで、最適な採用広告の形が見えてきます。

私が関わったある小売業の採用では、「販売スタッフ募集」というタイトルを「お客様の笑顔をつくる接客スタッフ」に変更しただけで、応募率が1.5倍になった例があります。

データ分析と改善のサイクルを回し続けることで、応募者の心理により深く響く採用広告へと進化させていきましょう。

9. 応募者体験を重視したユーザビリティ設計

採用広告の素材制作において見落とされがちなのが、「応募者体験(Candidate Experience)」の視点です。いくら魅力的な広告を作っても、応募プロセスが複雑だったり、情報が見つけにくかったりすると、途中で離脱されてしまいます。

応募者体験を向上させるためのポイントは以下の通りです:

- 情報の階層構造を明確にし、求める情報にすぐにたどり着けるようにする

- 応募ボタンを目立つ位置に配置し、クリックしやすいサイズにする

- 応募フォームは必要最低限の項目に絞り、入力の手間を減らす

- スマートフォンからの応募のしやすさを特に重視する

- 応募後のフィードバックを迅速に行い、次のステップを明確に伝える

特に注意したいのは、応募のハードルを下げることです。初回の応募時に詳細な職務経歴や志望動機を求めると、「今すぐ応募したい」と思った求職者のモチベーションが下がってしまいます。まずは簡単な情報だけで応募できるようにし、詳細情報は次のステップで収集する方法も検討しましょう。

ある企業では、応募フォームの項目を15から7に減らしたところ、応募完了率が40%向上した事例があります。「必須」とマークする項目は本当に初期段階で必要な情報かどうか、再検討する価値があります。

また、応募後の対応も重要です。応募から24時間以内に何らかの反応があると、求職者の印象は大きく向上します。自動返信メールでも構いませんが、次のステップや期待値を明確に伝えることで、応募者のエンゲージメントを維持できます。

応募者体験を最適化することで、優秀な人材を取り逃がすリスクを減らし、採用成功率を高めることができるのです。

まとめ:応募者心理を理解した採用広告で採用成功率を高める

本記事では、応募者の心理をつかむ採用広告素材制作の9つのポイントを解説してきました。最後に、これらのポイントを活用して採用成功率を高めるためのステップをまとめます。

まず、ターゲット層を明確にし、その層に響く視覚的アプローチを設計します。次に、情報の優先順位を決め、色彩心理学を活用した印象設計を行います。説得力のある写真・画像を選定し、応募行動を促す文言を配置しましょう。

モバイルファーストの発想で表示を最適化し、他社との差別化を図る独自性のある表現を取り入れます。そして、データ分析に基づく継続的な改善と、応募者体験を重視したユーザビリティ設計で完成です。

これらのポイントを押さえた採用広告は、単なる情報提供を超え、求職者の心に響くコミュニケーションツールとなります。応募者心理を理解した素材制作で、質の高い応募者を増やし、採用成功率を高めていきましょう。

あなたの会社の採用課題を解決するためには、SNS広告と採用施策を組み合わせた新しいアプローチも効果的です。従来の採用手法では届かなかった人材へのアプローチが可能になり、採用コストを半減させながら質の高い応募者確保を実現できます。

採用広告の素材制作でお悩みの方は、SNS採用のプロフェッショナルに相談してみてはいかがでしょうか。精密なターゲティング機能により、理想の人材にピンポイントでアプローチできる SNS採用Pro なら、あなたの会社の採用課題を解決できるかもしれません。