介護施設が直面する採用課題と月次レポートの重要性

介護業界の人材不足は年々深刻化しています。2025年には約55万人、2035年には約69万人もの介護人材が不足すると予測されています。

「求人を出しても応募が来ない」「採用業務に時間を取られて本来の業務に集中できない」「高額な紹介料が経営を圧迫している」

こんな悩みを抱える介護事業者は少なくありません。特に中小規模の介護施設では、限られた人的リソースで採用活動を行わなければならず、その負担は計り知れません。

そんな中、採用活動の効果を可視化し、PDCAサイクルを回すための強力なツールが「月次レポート」です。しかし、単にデータを羅列しただけのレポートでは意味がありません。

本記事では、介護施設の採用成功率を高めるための月次レポートの活用法について、具体的な事例やデータを交えながら解説します。採用業務の効率化と成功率向上に悩む介護施設の経営者・管理者の方々に、ぜひ参考にしていただきたい内容です。

効果的な月次レポートの基本構成と重要指標

採用活動の成果を正確に把握するためには、適切な指標を設定し、それを継続的に測定・分析することが不可欠です。では、具体的にどのような指標を月次レポートに盛り込むべきでしょうか。

効果的な月次レポートには、以下の5つの重要指標を必ず含めるようにしましょう。これらの指標を継続的に測定することで、採用活動の効果と課題が明確になります。

1. 応募数と応募経路の分析

まず把握すべきは、どれだけの応募があり、どの経路から応募が来ているかというデータです。求人サイト、ハローワーク、紹介会社、自社サイトなど、応募経路ごとの応募数を集計します。

このデータを分析することで、最も効果的な求人チャネルが明確になり、広告費の最適な配分が可能になります。例えば、ある関東地方のデイサービスでは、月次レポートの分析により求人サイトAよりもBの方が応募数が3倍多いことが判明。広告費の配分を見直したところ、同じ予算で応募数が1.5倍に増加しました。

2. 面接率と内定率

応募者のうち、何人が面接に進み、さらに何人が内定に至ったかを示す指標です。

面接率(面接数÷応募数)が低い場合は、応募者の質や初期スクリーニングの方法に問題がある可能性があります。内定率(内定数÷面接数)が低い場合は、面接プロセスや求める人材像と応募者のミスマッチが考えられます。

九州地方のあるグループホームでは、この指標を分析した結果、面接率は高いものの内定率が極端に低いことが判明。面接官のトレーニングと評価基準の明確化を行ったところ、2ヶ月で内定率が15%から40%に向上しました。

3. 採用コストと費用対効果

採用にかかる総コスト(広告費、紹介料、採用担当者の人件費など)を採用人数で割った「採用単価」は、採用活動の効率性を測る重要な指標です。

経路別の採用単価を算出することで、コストパフォーマンスの高い採用チャネルを特定できます。関西地方のある特別養護老人ホームでは、人材紹介会社からの採用が1人あたり約80万円かかっていることが判明。自社での採用活動を強化した結果、採用単価を平均30万円に削減することに成功しました。

4. 応募者の属性分析

年齢層、保有資格、経験年数、居住地域など、応募者の属性を分析することで、どのような人材が応募しているかを把握できます。

この分析により、ターゲットとする人材層に求人情報が届いているかを確認できます。また、採用された人材と不採用となった人材の属性を比較することで、自施設に合う人材像が明確になります。

5. 入職後の定着率と相関分析

採用した人材が実際にどれだけ定着しているかを測る指標です。採用経路や属性と定着率の相関を分析することで、長期的に活躍する人材の採用パターンを見出せます。

例えば、ある介護施設では、紹介経由の採用者は直接応募の採用者よりも定着率が20%高いことが判明。紹介制度を強化した結果、全体の定着率が向上しました。

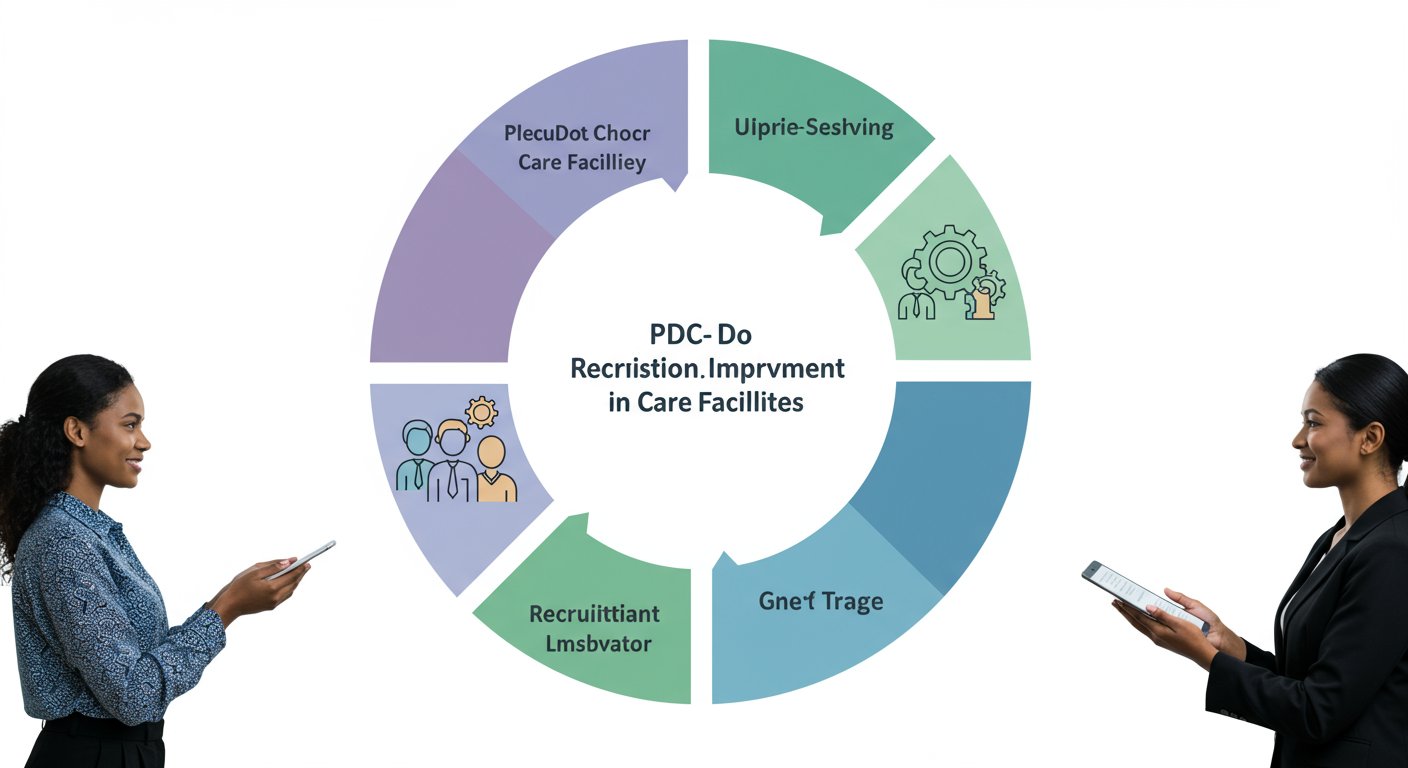

月次レポートを活用した採用戦略の改善プロセス

データを集めるだけでは意味がありません。月次レポートを活用して実際に採用成功率を向上させるためのプロセスを解説します。

このプロセスを毎月繰り返すことで、採用活動は継続的に改善され、成功率が高まっていきます。特に中小規模の介護施設では、限られたリソースを最大限に活用するためにも、このPDCAサイクルが重要です。

1. データの収集と整理

まず、前述の5つの指標に関するデータを毎月定期的に収集します。データ収集の負担を減らすため、採用管理システムやスプレッドシートのテンプレートを活用するのが効果的です。

データ収集の際は、単に数字を羅列するのではなく、前月や前年同月との比較ができるよう時系列で整理することが重要です。また、グラフや図表を活用して視覚的に分かりやすくまとめましょう。

あるデイサービスでは、採用データの収集・整理に毎月2時間以上かけていましたが、テンプレートを作成し入力フローを最適化したことで、わずか10分程度に短縮できました。これにより、データ分析に多くの時間を割けるようになりました。

2. 課題の特定と原因分析

収集したデータをもとに、採用プロセスのどこに課題があるのかを特定します。応募数が少ないのか、面接率が低いのか、内定辞退が多いのか、入職後の早期離職が問題なのか。

課題を特定したら、その原因を深掘りします。例えば、応募数が少ない原因は、求人原稿の魅力不足か、掲載媒体の選択ミスか、給与条件の競争力不足か、など具体的に分析します。

関東地方のある介護施設では、月次レポートの分析により、面接から内定への移行率が業界平均の半分以下であることが判明。原因を調査したところ、面接での施設の魅力伝達が不十分であることがわかりました。

3. 改善策の立案と実行

特定した課題と原因に基づいて、具体的な改善策を立案します。改善策は具体的かつ測定可能なものにしましょう。

例えば、「求人原稿のリライト」「面接官トレーニングの実施」「給与体系の見直し」「採用チャネルの変更」など、具体的なアクションプランを策定します。

改善策を立案したら、すぐに実行に移します。ただし、複数の改善策を同時に実施すると、どの施策が効果をもたらしたのか判断しづらくなるため、可能であれば段階的に実施するのが望ましいでしょう。

4. 効果測定と次のアクション

改善策を実行した後、その効果を次月以降の月次レポートで測定します。改善前と後でどのような変化があったのか、数値で確認します。

効果が見られた施策はさらに強化し、効果が限定的だった施策は見直しや調整を行います。このPDCAサイクルを繰り返すことで、採用活動は継続的に最適化されていきます。

ある特別養護老人ホームでは、このプロセスを3ヶ月間実践した結果、応募数が2倍、内定承諾率が30%向上し、採用業務の時間が半減しました。

成功事例に学ぶ月次レポート活用のポイント

実際に月次レポートを活用して採用成功率を高めた介護施設の事例から、具体的なポイントを学びましょう。これらの事例は、規模や地域は異なっても、データに基づく意思決定の重要性を示しています。

中小規模の介護施設でも、工夫次第で大きな成果を上げることが可能です。ぜひ自施設の状況に合わせて、参考にしてみてください。

事例1: 応募経路の最適化で採用コスト半減

関東地方のデイサービス(従業員15名)では、月次レポートの分析により、人材紹介会社経由の採用が1人あたり約70万円かかっていることが判明。一方、求人サイトからの直接応募は1人あたり約25万円でした。

この分析結果を受け、求人サイトの掲載内容を充実させ、自社の強みをより明確に伝える原稿に改善。さらに、既存スタッフからの紹介制度を強化しました。

その結果、3ヶ月で介護職員5名の採用に成功。採用単価は平均35万円と、以前の半分近くまで削減できました。さらに、紹介経由の採用者は定着率も高く、長期的なコスト削減にもつながりました。

事例2: 面接プロセス改善で内定承諾率アップ

関西地方の特別養護老人ホーム(従業員45名)では、月次レポートの分析により、面接から内定、そして内定承諾までの転換率が低いことが課題として浮上しました。

詳細な分析の結果、面接時に施設の魅力や働く環境についての説明が不十分であること、また内定から入職までのフォローが不足していることが原因と特定されました。

改善策として、面接時に使用する施設紹介資料を刷新し、現場スタッフの声や具体的な成長事例を盛り込みました。また、内定者には定期的に連絡を取り、不安や疑問に答える体制を整えました。

これらの施策により、内定承諾率は40%から75%に向上。また、入職前の辞退も大幅に減少しました。さらに、採用業務の効率化により、人事担当者の業務時間は50%削減されました。

事例3: ターゲット層の見直しで応募数増加

九州地方のグループホーム(従業員8名)では、月次レポートで応募者の属性を分析した結果、想定していたターゲット層(20代の介護福祉士)からの応募が少ないことが判明しました。

一方で、40〜50代の主婦層や定年退職後の第二キャリアを求める層からの応募が多く、また採用後の定着率も高いことがわかりました。

この分析結果を受け、求人ターゲットを見直し、未経験でも丁寧に指導する体制や、ライフスタイルに合わせた柔軟な勤務形態をアピールする求人に変更。また、シニア向けの求人サイトや地域の回覧板なども活用しました。

その結果、応募数が前月比で3倍に増加。2ヶ月で2名の採用に成功し、どちらも高いモチベーションで業務に取り組んでいます。

月次レポートを最大限活用するための実践的なヒント

月次レポートの作成と活用を効果的に行うための実践的なヒントをご紹介します。これらのポイントを押さえることで、限られた時間とリソースの中でも、データドリブンな採用活動を実現できます。

特に中小規模の介護施設では、専任の採用担当者がいないケースも多いでしょう。そんな状況でも実践できる工夫を盛り込みました。

1. レポート作成の効率化

月次レポートの作成自体が大きな負担になっては本末転倒です。以下の方法で効率化を図りましょう。

まず、データ収集のためのテンプレートを作成し、日々の採用活動の中で随時入力していく習慣をつけます。エクセルやGoogleスプレッドシートなどを活用し、自動計算や自動グラフ化の機能を取り入れると良いでしょう。

また、採用管理システムを導入すれば、応募者データの管理から選考状況の追跡、各種指標の自動計算まで一元管理できます。初期投資は必要ですが、長期的には大幅な工数削減につながります。

最近では、AIを活用したレポート作成支援ツールも登場しています。データを入力するだけで、分析結果や改善提案を自動生成してくれるサービスもあり、業務効率化に大きく貢献します。

2. 全員参加型の分析と改善

月次レポートの分析と改善策の立案は、採用担当者だけでなく、現場スタッフも交えて行うことで、より実効性の高いアイデアが生まれます。

月に一度、30分程度の「採用改善ミーティング」を設け、レポートの結果を共有し、全員でアイデアを出し合う場を作りましょう。現場スタッフは求職者目線での意見を提供できますし、自分たちの職場の魅力を再発見する機会にもなります。

また、新入職員に「なぜこの施設を選んだのか」「応募時に不安だったことは何か」などをヒアリングし、その声をレポートに反映させることも効果的です。リアルな声は、求人戦略の改善に直結します。

3. 外部リソースの活用

中小規模の介護施設では、採用活動に割けるリソースに限りがあります。そんな時は、外部のリソースを上手に活用しましょう。

例えば、「かいごのおたすけ採用隊」のような中小介護事業者専門の採用支援サービスを利用すれば、専門知識を持ったコンサルタントのサポートを受けながら、効率的な採用活動を展開できます。

月額10万円(税別)で採用業務を完全代行し、戦略的な求人設計から積極的なスカウト活動、応募者対応、面接調整まで一貫してサポート。さらに、詳細な月次レポートも提供されるため、採用状況の可視化と継続的な改善が容易になります。

4. 長期的な視点での評価

採用活動の成果は、単月の結果だけでなく、長期的なトレンドで評価することが重要です。3ヶ月、半年、1年単位での変化を追跡し、季節変動や市場環境の変化も考慮した分析を行いましょう。

また、採用した人材の長期的なパフォーマンスや定着率も重要な評価指標です。「採用数」だけでなく「採用した人材の質」や「組織への適合度」も含めた総合的な評価を心がけましょう。

ある介護施設では、採用後1年間の定着率と人事評価を月次レポートに組み込み、採用経路や選考基準と照らし合わせて分析。その結果、特定の面接官が評価した候補者の定着率が高いことが判明し、面接プロセスの改善につながりました。

まとめ:データドリブンな採用で介護人材不足を乗り越える

介護業界の人材不足は今後も続くと予測されていますが、だからこそ効率的かつ効果的な採用活動が求められます。月次レポートを活用したデータドリブンな採用戦略は、限られたリソースで最大の成果を上げるための強力なツールとなります。

本記事でご紹介した月次レポートの基本構成、活用プロセス、成功事例、実践的ヒントを参考に、ぜひ自施設の採用活動を見直してみてください。

特に中小規模の介護施設では、大手のような潤沢な採用予算はないかもしれませんが、データに基づく戦略的なアプローチで、むしろ大手よりも効率的な採用活動を実現できる可能性があります。

最後に、採用活動は一朝一夕で成果が出るものではありません。月次レポートを活用したPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、長期的な採用成功につながります。

介護人材の確保に悩む施設経営者の皆様、まずは自施設の採用データを整理し、月次レポートの作成から始めてみませんか?それが、採用成功への第一歩となるでしょう。

また、採用業務の負担軽減と成功率向上を同時に実現したい方は、中小介護事業者専門の採用支援サービス「かいごのおたすけ採用隊」の活用もご検討ください。専門コンサルタントのサポートを受けながら、効率的な採用活動と詳細な月次レポートによる継続的な改善を実現できます。