採用担当者が直面する最新の悩みとは?

採用担当者として日々奮闘している皆さん、こんにちは。「良い人材がなかなか見つからない」「応募者が少ない」「採用コストが高すぎる」など、様々な悩みを抱えていませんか?

2025年の現在、採用市場は劇的に変化しています。人材不足が深刻化する一方で、求職者の価値観や就職活動のスタイルも大きく変わりました。このような環境下で採用担当者の悩みも多様化・複雑化しているのです。

エン・ジャパン株式会社が2025年に実施した調査によれば、多くの企業で早期離職の問題が深刻化しており、直近3年で「半年以内での早期離職」があった企業は57%にも上ります。特に大企業では7割以上が早期離職を経験しているという結果も出ています。

本記事では、最新の調査データをもとに、採用担当者が抱える悩みをランキング形式でご紹介します。そして、それぞれの悩みに対する具体的な解決策もお伝えします。

あなたの会社の採用課題を解決するヒントが、きっと見つかるはずです。

【悩み1】採用コストの高騰

採用担当者が直面する最大の悩みは「採用コストの高騰」です。求人媒体費の上昇や人材紹介会社の手数料増加により、一人を採用するためのコストが年々上昇しています。

「上層部からは『コストを抑えつつ、質の高い人材を確保せよ』という相反する要求をされる」というジレンマを抱える担当者も少なくありません。特に中小企業では、限られた予算内での効果的な採用活動に頭を悩ませています。

解決策:採用媒体の効果測定と最適化

採用コスト削減の第一歩は、現在利用している採用媒体の効果測定です。各媒体からの応募数だけでなく、面接通過率、内定承諾率、そして入社後の定着率まで追跡することが重要です。

データに基づいて効果の低い媒体への投資を見直し、成果の出ている媒体に集中投資することで、コスト効率を大幅に向上させることができます。

また、掲載時期とタイミングの最適化も効果的です。求職者の動向に合わせた戦略的な掲載により、同じ予算でより多くの質の高い応募者を獲得できます。

さらに、リファラル採用(社員紹介制度)の体系化も有効な手段です。リファラル採用は最も費用対効果の高い採用手法の一つであり、人材紹介会社への依存度を下げながら優秀な人材を確保できます。

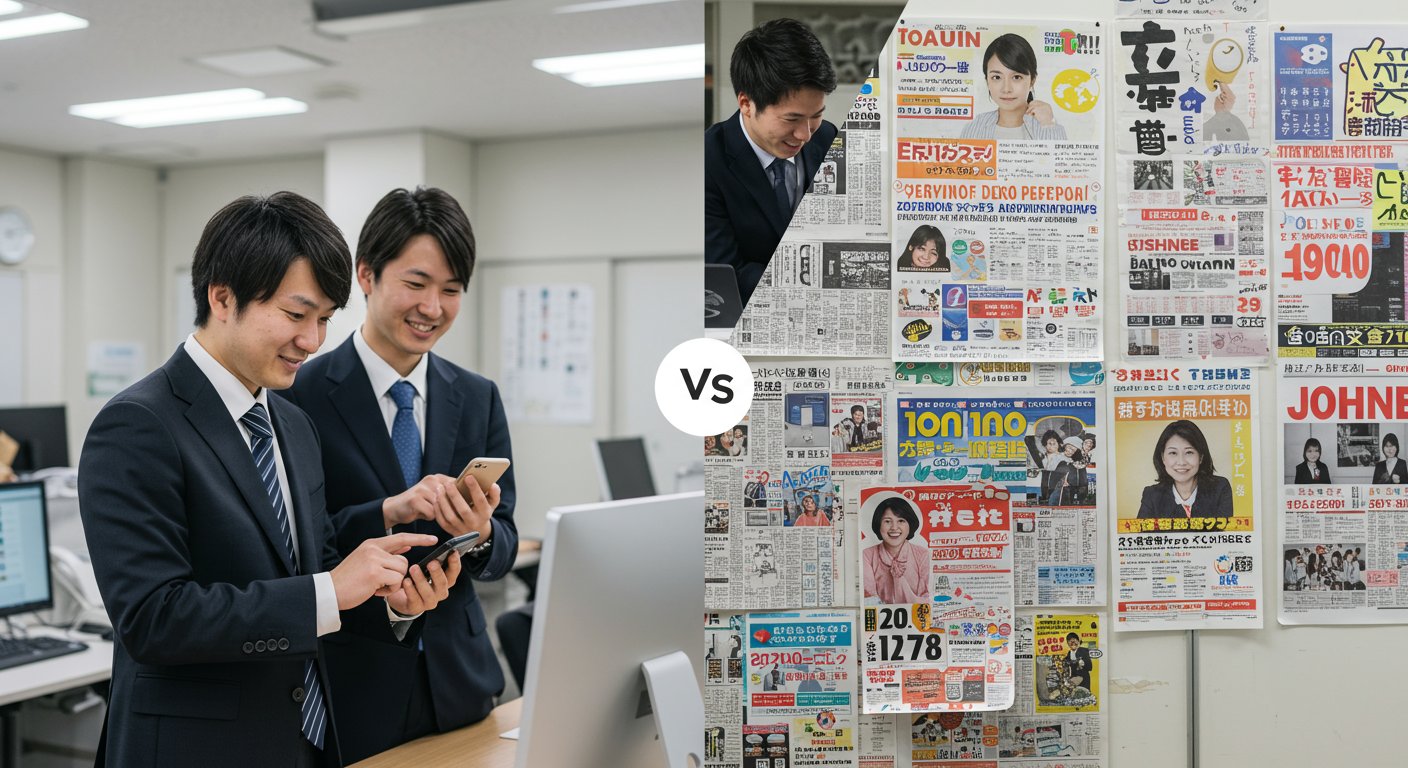

SNS採用広告の活用

近年注目されているのが、SNS広告を活用した採用手法です。従来の採用手法では届かなかった人材へのアプローチが可能になり、採用コストを削減しながら質の高い応募者を確保できます。

SNS採用広告の強みは、年齢、職歴、興味関心など詳細な条件による精密なターゲティング機能にあります。特に、転職を積極的に考えていない潜在層の優秀な人材にもリーチできる点が大きなメリットです。

【悩み2】理想の人材とのミスマッチ

採用担当者の2番目に大きな悩みは「理想の人材とのミスマッチ」です。応募者の質が低く、求める人材像とのギャップが生じているケースが多く見られます。

エン・ジャパンの調査によれば、早期離職の最も多い要因は「仕事内容のミスマッチ」(57%)となっています。採用時点での期待値と実際の業務内容のギャップが、早期離職につながっているのです。

あなたも「せっかく採用したのに、思っていた人材と違った…」という経験はありませんか?

解決策:採用要件の明確化と透明性の確保

ミスマッチを防ぐ最も効果的な方法は、採用要件の明確化と求人情報の透明性確保です。業務内容、必要なスキル、期待値を具体的かつ正確に伝えることで、応募者側の誤解を減らすことができます。

「この仕事の大変なところ」や「入社後の成長イメージ」まで含めた情報開示が、ミスマッチ防止には効果的です。美化された情報ではなく、リアルな職場環境を伝えることで、入社後のギャップによる早期離職を防げます。

また、選考プロセスでの「職場体験」や「ワークサンプル」の導入も有効です。実際の業務に近い課題に取り組んでもらうことで、スキルの確認だけでなく、仕事の進め方や価値観の一致度も見極められます。

ダイレクトリクルーティングの活用

近年注目されているダイレクトリクルーティングも、ミスマッチ解消に効果的です。企業側から直接アプローチすることで、求める条件に合った人材にピンポイントでコンタクトできます。

矢野経済研究所の調査によれば、2024年度のダイレクトリクルーティングサービス市場規模は前年度比18.7%増の1,275億円に達しており、多くの企業がこの手法を採用し始めています。

【悩み3】若手へのアプローチ不足

3番目の悩みは「若手へのアプローチ不足」です。デジタルネイティブ世代への効果的なアプローチ方法がわからず、若年層の採用に苦戦している企業が増えています。

従来の採用手法では若手求職者の目に留まらず、そもそも応募すらしてもらえないという課題を抱えている企業も少なくありません。特に製造業などの伝統的な業界では、若手人材の確保が困難で平均年齢が上昇傾向にあるケースが多く見られます。

若手人材を惹きつけるためには、彼らの価値観や行動様式を理解し、それに合わせた採用戦略が必要です。

解決策:SNSを活用した採用戦略

若手人材へのアプローチには、彼らが日常的に利用するプラットフォームでの情報発信が効果的です。Instagram、TikTok、Twitterなどのソーシャルメディアを活用した採用戦略が、若年層へのリーチを大幅に向上させます。

特に動画コンテンツは強い訴求力を持ちます。社員の日常や職場の雰囲気を伝える短い動画は、若年層の興味を引きやすく、企業理解を深める効果があります。

ある製造業B社(従業員数80名)の事例では、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告の活用により、20代応募者が月2名から10名に増加し、企業認知度が30%向上したという成果が報告されています。

若手人材を惹きつけるためには、単なる求人情報だけでなく、企業の価値観やビジョン、社会貢献活動なども積極的に発信することが重要です。

クリエイティブの質にこだわる

SNS採用を成功させる鍵は、クリエイティブの質にあります。学生の目を引き、心を動かす「クリエイティブ(画像や動画)」の質が効果を左右します。

クリエイティブ制作は、内製(自社で制作)と外注(外部のプロに依頼)の選択肢がありますが、最も効果的なのはハイブリッド型です。目的やコンテンツの種類に応じて、内製と外注を使い分けることで、コストと質のバランスを最適化できます。

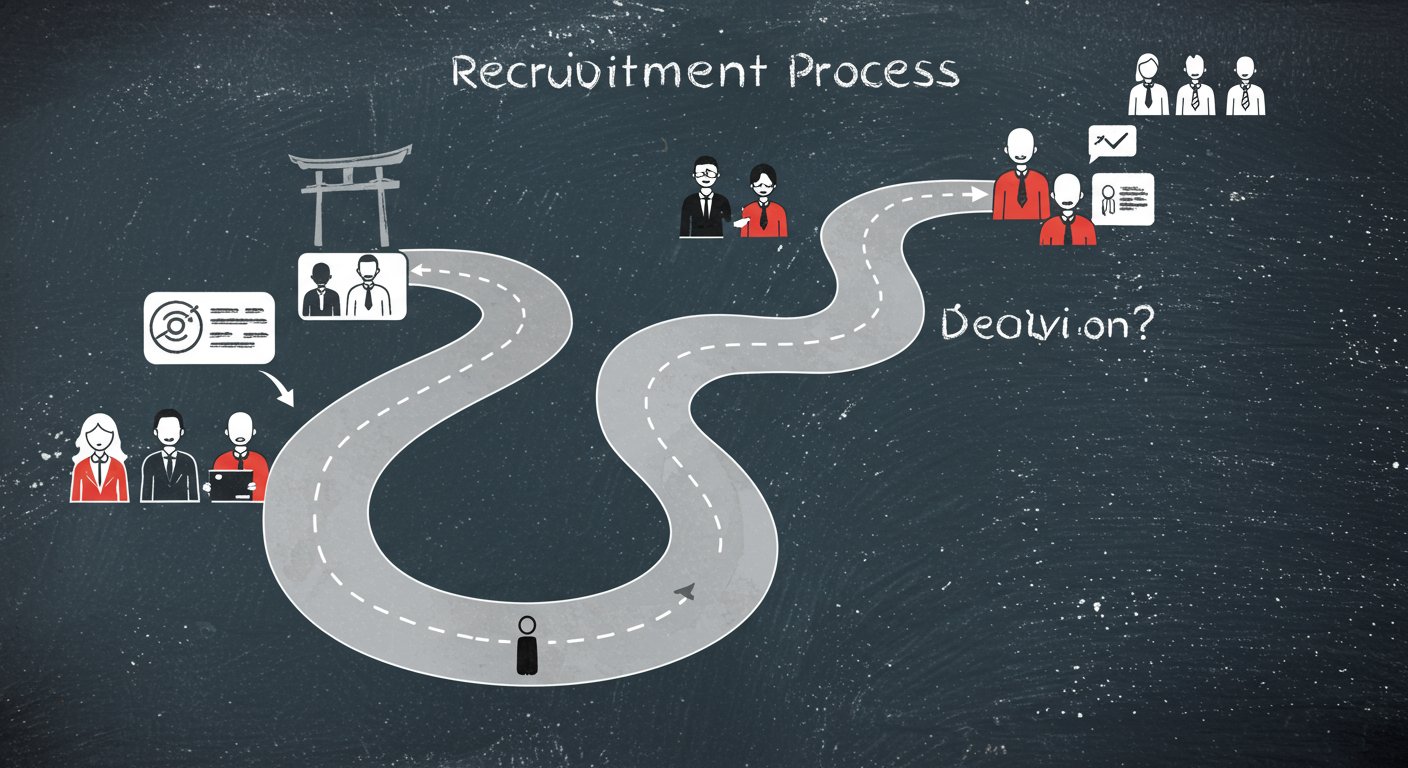

【悩み4】採用活動の長期化

4番目の悩みは「採用活動の長期化」です。従来の採用手法では、求人掲載から採用決定までの期間が長期化し、その間に優秀な候補者を競合他社に奪われるリスクが高まります。

「採用計画を立てても、なかなか人が決まらず、事業計画に支障が出る」という声も多く聞かれます。特に専門性の高い職種や経験者採用では、この問題が顕著です。

採用活動の長期化は、採用担当者の業務負担増加にもつながり、本来注力すべき業務に時間を割けないという悪循環を生み出しています。

解決策:採用プロセスの効率化と迅速化

採用活動の長期化を防ぐには、採用プロセスの効率化と迅速化が不可欠です。選考ステップの簡略化、面接日程の柔軟な設定、オンライン面接の活用などにより、採用期間を大幅に短縮できます。

特に初期スクリーニングの自動化は効果的です。AIを活用した書類選考や、ビデオ面接ツールの導入により、採用担当者の負担を減らしながら、応募者への迅速なフィードバックが可能になります。

また、採用決定権の委譲も重要です。現場マネージャーへの一定の採用決定権付与により、意思決定のスピードアップが図れます。最終面接から内定までの期間を短縮することで、優秀な候補者の内定辞退リスクを低減できます。

採用代行サービスの活用

採用活動の効率化には、専門的なサポートを受けることも有効です。採用代行サービスを活用することで、採用担当者の業務負担を軽減しながら、専門的なノウハウを活かした効率的な採用活動が可能になります。

特に、スカウト代行サービスは、ターゲット人材への効果的なアプローチを実現します。スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体の提案など、包括的なサポートにより、採用活動の質を向上させながら期間短縮が図れます。

【悩み5】ターゲティングの曖昧さ

5番目の悩みは「ターゲティングの曖昧さ」です。どこにどんな人材がいるのか把握できておらず、効果的なアプローチができないという課題を抱える企業が増えています。

「求める人材像は明確なのに、その人材にどうやってリーチすればいいのかわからない」という悩みは、多くの採用担当者に共通しています。特に専門性の高い職種や経験者採用では、この問題が顕著です。

ターゲティングが曖昧なまま採用活動を進めると、応募者の質にばらつきが生じ、選考の効率が低下します。結果として、採用コストの増加や採用期間の長期化につながってしまうのです。

解決策:精密なターゲティングと人材データ分析

ターゲティングの曖昧さを解消するには、精密なターゲティング手法と人材データ分析の活用が効果的です。まずは自社の優秀社員の共通点を分析し、求める人材像を具体化することから始めましょう。

次に、その人材像に合致する人材が多く存在するプラットフォームや業界、コミュニティを特定します。LinkedIn、GitHub、Qiitaなど、専門性の高いプラットフォームでのターゲティングが効果的なケースも多いです。

あるIT企業A社(従業員数120名)の事例では、GitHub、QiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告の活用により、エンジニア応募者数が0名から月12名に増加し、採用コストを50%削減したという成果が報告されています。

SNS採用Proの活用

精密なターゲティングを実現するツールとして、SNS採用広告の活用が注目されています。SNS採用広告では、年齢、職歴、興味関心など詳細な条件による精密なターゲティングが可能です。

特に「SNS採用Pro」のようなサービスでは、精密なターゲティング機能により、理想の人材に直接アプローチできます。転職を積極的に考えていない潜在層の優秀な人材にもリーチできる点が大きな強みです。

また、リアルタイムでの効果測定と詳細なデータ分析により、採用活動の効果を可視化し、継続的な改善が可能になります。

【悩み6】効果測定の難しさ

6番目の悩みは「効果測定の難しさ」です。採用活動の効果が見えず、改善点がわからないという課題を抱える企業が少なくありません。

「どの採用チャネルが最も効果的なのか」「採用コストに見合った成果が出ているのか」といった疑問に対して、明確な答えを持てていない採用担当者も多いのではないでしょうか。

効果測定ができないと、採用予算の適切な配分ができず、効率的な採用活動の実現が困難になります。結果として、採用コストの増加や採用の質の低下につながってしまうのです。

解決策:データに基づく採用活動の実践

効果測定の難しさを解消するには、データに基づく採用活動(データドリブンリクルーティング)の実践が不可欠です。各採用チャネルからの応募数、面接通過率、内定承諾率、入社後の定着率など、詳細なデータを継続的に収集・分析しましょう。

採用管理システム(ATS)の導入も効果的です。応募者情報の一元管理と選考プロセスの可視化により、各ステップでの歩留まり率や滞留期間などを把握できます。

また、定期的な採用活動のレビューと改善サイクルの確立も重要です。月次や四半期ごとに採用データを分析し、効果の低い施策の見直しや、成果の出ている施策への投資増加を検討しましょう。

リアルタイム効果測定ツールの活用

近年は、リアルタイムでの採用効果測定が可能なツールも増えています。特にSNS採用広告では、広告の表示回数、クリック率、応募率などをリアルタイムで確認でき、迅速な改善が可能です。

週次での最適化提案やA/Bテストによる改善、詳細レポート提供など、継続的な改善サイクルを回すことで、採用活動の効果を最大化できます。

【悩み7】障がい者雇用の課題

7番目の悩みは「障がい者雇用の課題」です。2026年7月より、障がい者法定雇用率が2.7%に引き上げられることを知っている企業は54%にとどまっており、多くの企業が対応に苦慮しています。

エン・ジャパンの調査によれば、現在障がい者を雇用している企業は53%で、業界別ではメーカーが76%で最多となっています。他業界と比較して最大で35ポイントの差があり、業界によって取り組み状況に大きな差があることがわかります。

障がい者雇用を進める上での課題として、「適切な業務の設計」「職場環境の整備」「社内の理解促進」などが挙げられています。

解決策:計画的な障がい者雇用の推進

障がい者雇用の課題を解決するには、計画的な取り組みが重要です。まずは、2026年7月の法定雇用率引き上げを見据えた採用計画の策定から始めましょう。

障がい者雇用に特化した採用チャネル(ハローワークの専門窓口、障がい者採用イベント、特例子会社との連携など)の活用も効果的です。

また、障がい特性に合わせた業務設計と職場環境の整備も不可欠です。テレワークの活用や業務の細分化、サポートツールの導入などにより、障がいのある社員が能力を発揮できる環境を整えましょう。

社内理解の促進も重要なポイントです。管理職や同僚向けの研修実施により、障がいへの理解を深め、インクルーシブな職場文化の醸成を図りましょう。

【悩み8】早期離職の増加

8番目の悩みは「早期離職の増加」です。エン・ジャパンの調査によれば、直近3年で「半年以内での早期離職」があった企業は57%にも上ります。特に大企業では7割以上が早期離職を経験しているという結果が出ています。

早期離職の要因としては「仕事内容のミスマッチ」が57%で最多となっています。採用時点での期待値と実際の業務内容のギャップが、早期離職につながっているのです。

早期離職は採用コストの無駄遣いになるだけでなく、チームの士気低下や顧客対応の質の低下など、様々な悪影響をもたらします。

解決策:オンボーディングの強化と定着施策

早期離職を防ぐには、入社後のオンボーディング(新入社員の受け入れ態勢)の強化が効果的です。入社前の期待値管理から始まり、入社直後の手厚いサポート体制の構築が重要です。

エン・ジャパンの調査によれば、入社者の定着率向上のために最も効果があった施策は「上司との定期面談」となっています。直属の上司との定期的なコミュニケーションにより、早期に課題を発見し、解決することが可能になります。

また、メンター制度の導入も効果的です。先輩社員がメンターとして新入社員をサポートすることで、業務上の不安や悩みを気軽に相談できる環境を整えられます。

さらに、入社後3ヶ月、6ヶ月、1年などの節目でのフォローアップ面談の実施も重要です。定期的な振り返りと成長支援により、社員のエンゲージメント向上と定着率アップを図りましょう。

【悩み9】経営層の理解不足

9番目の悩みは「経営層の理解不足」です。エン・ジャパンの調査では、離職に対する「経営層の意識を変えられない」という悩みの声も多く挙がっています。

「採用の重要性や難しさを経営層に理解してもらえない」「採用予算の確保に苦労する」という課題を抱える採用担当者は少なくありません。経営層の理解不足は、適切な採用戦略の実行や必要な採用投資の妨げとなります。

採用は経営課題であるという認識を組織全体で共有することが、効果的な採用活動の実現には不可欠です。

解決策:データに基づく採用の重要性の可視化

経営層の理解を得るには、データに基づく採用の重要性の可視化が効果的です。採用活動の成果や課題を定量的に示し、経営指標との関連性を明確にしましょう。

例えば、「採用の遅れが売上に与える影響」「早期離職による損失コスト」「競合他社の採用動向」などを数値で示すことで、採用への投資の必要性を説得力を持って伝えられます。

また、採用活動の定期的な報告会の開催も有効です。経営層を交えた採用戦略の議論の場を設けることで、採用の現状と課題への理解を深めてもらえます。

さらに、経営層自身の採用プロセスへの参画も重要です。重要ポジションの面接への参加や、採用イベントでの登壇などを通じて、採用活動への当事者意識を高めてもらいましょう。

【悩み10】採用ブランディングの弱さ

10番目の悩みは「採用ブランディングの弱さ」です。企業としての認知度や魅力が低く、優秀な人材からの応募が少ないという課題を抱える企業が増えています。

特に中小企業や新興企業では、「知名度がないため応募が集まらない」「大手企業と比較されて不利になる」という悩みを抱えていることが多いです。

採用市場における企業の魅力度(採用ブランド)は、応募数や応募者の質に直結する重要な要素です。しかし、その構築には時間とリソースが必要であり、短期的な成果を求める経営層との認識のギャップが生じやすい領域でもあります。

解決策:一貫性のある採用ブランディング戦略

採用ブランディングの弱さを解消するには、一貫性のある採用ブランディング戦略の構築が不可欠です。自社の強みや独自の価値観を明確にし、それを一貫して発信することから始めましょう。

社員の声や成長ストーリーの発信も効果的です。実際に働いている社員の生の声や成長体験を伝えることで、リアリティのある企業イメージを構築できます。

また、SNSやオウンドメディアを活用した情報発信の強化も重要です。企業の日常や文化、社員の活躍を継続的に発信することで、企業の魅力を多角的に伝えられます。

あるサービス業C社(従業員数200名)の事例では、Facebook・Instagramでのブランディング広告とリターゲティングの活用により、直接応募が3倍増、応募者の質が大幅向上、採用単価40%削減という成果が報告されています。

まとめ:最新技術と戦略で採用の悩みを解決しよう

本記事では、採用担当者が抱える10の悩みとその解決策をご紹介しました。採用コストの高騰、人材とのミスマッチ、若手へのアプローチ不足など、様々な課題に対して、データに基づく戦略的なアプローチが効果的であることがわかりました。

特に注目すべきは、SNS広告を活用した採用手法の有効性です。精密なターゲティング機能により理想の人材に直接アプローチでき、転職を積極的に考えていない潜在層の優秀な人材にもリーチできるという強みがあります。

また、リアルタイムでの効果測定と詳細なデータ分析により、採用活動の効果を可視化し、継続的な改善を実現できる点も大きなメリットです。

採用市場の変化に対応し、最新の採用手法を取り入れることで、これらの悩みを解決し、効率的かつ効果的な採用活動を実現しましょう。

あなたの会社の採用課題を解決するために、SNS広告と採用施策を組み合わせた「SNS採用Pro」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。月間30万円で応募3件保証という明確な成果保証制度で、従来の採用コストを半減させながら、質の高い応募者の確保を実現します。

詳細はSNS採用Pro公式サイトをご覧ください。あなたの採用課題解決のお手伝いをいたします。