製造業が直面する採用難の現状と課題

製造業の採用担当者なら、この状況に心当たりがあるのではないでしょうか。求人を出しても応募が集まらない。せっかく採用できても定着率が低い。若手人材の確保が難しい。

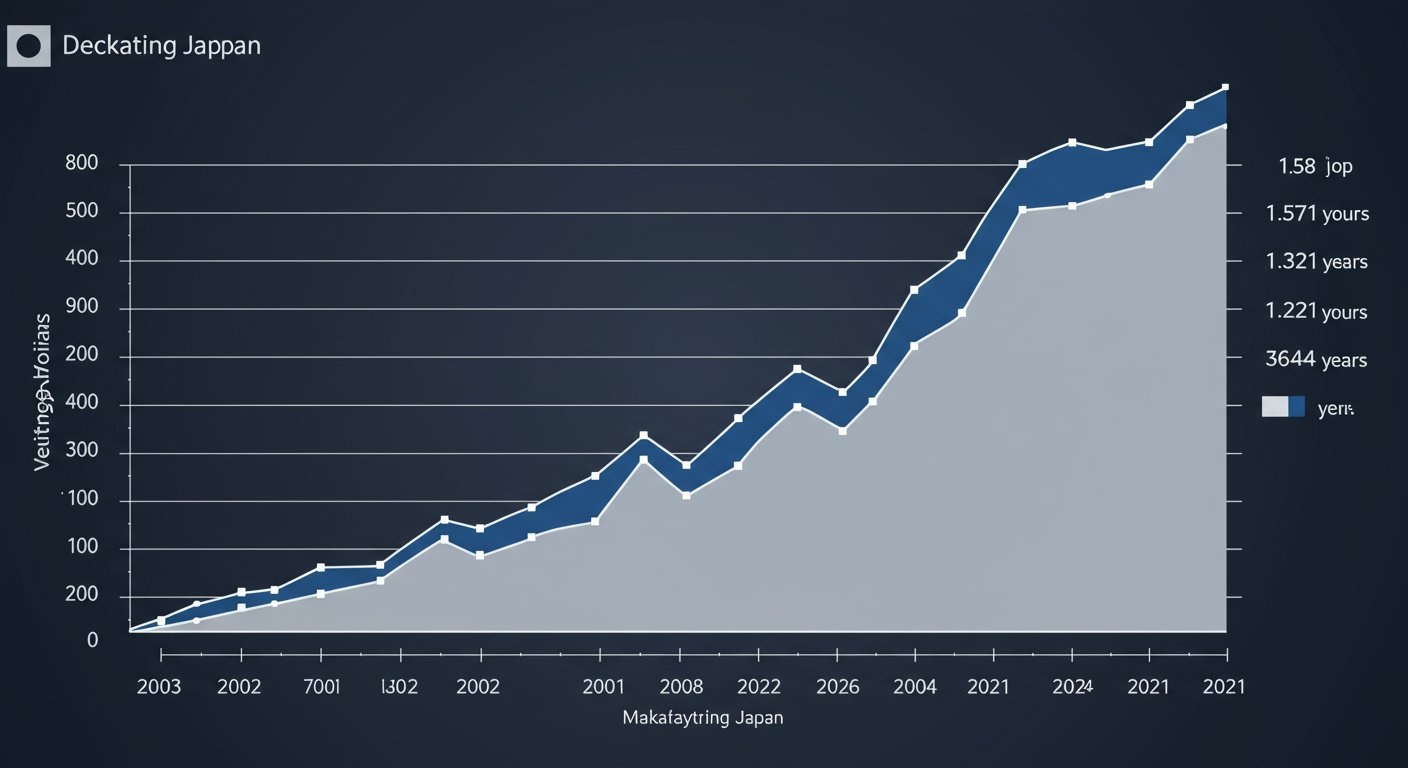

実はこれ、あなただけの問題ではありません。日本の製造業全体が直面している深刻な課題なのです。厚生労働省の「2022年版 ものづくり白書」によると、製造業の就業者数は、2002年から2021年の約20年間で157万人も減少しています。特に34歳以下の若者が減っており、約20年間で121万人も減少したというショッキングなデータがあります。

さらに厳しい現実があります。令和5年3月に発表された一般職業紹介のデータによれば、職業全体の求人有効倍率は1.22%の中で、生産工程の職種全体の求人倍率は1.86%。製品製造・加工処理は2.07%、生産設備制御等は2.32%、製品検査の職業は2.44%と、製造業内で求人倍率が2~3%を超える職種も少なくありません。

つまり、製造業は他業種と比べて明らかに人材獲得競争が激しい状況にあるのです。この採用難の背景には、どのような要因があるのでしょうか?

製造業が採用で苦戦する5つの根本原因

なぜ製造業は人材確保に苦戦しているのでしょうか。表面的な理由ではなく、根本的な原因を理解することが問題解決の第一歩です。

製造業の採用担当者や経営者の方々から多く聞かれる悩みをもとに、5つの本質的な課題を整理しました。あなたの会社にも当てはまる点があるのではないでしょうか。

1. 労働環境に対するネガティブイメージの定着

製造業と聞いて多くの人が思い浮かべるのは、「きつい」「汚い」「危険」、いわゆる「3K」のイメージです。重い荷物を運ぶ、油や化学薬品の匂いの中で立ち仕事をする、作業服が汚れる…こうしたステレオタイプのイメージが若者の応募を妨げています。

実際には最新技術の導入や労働環境の改善により、多くの製造現場は大きく変わっています。しかし、このギャップを埋める情報発信ができていないのが現状です。

2. 年功序列の給与体系による若手人材の敬遠

製造業は年功序列の給与体系を採用していることが多く、特に若手の給与水準が低い傾向にあります。実際に業界別の初任給平均を見ると、製造業は185,600円と、全業種平均の196,300円を下回っています。

スキルや成果に応じた報酬体系を求める若い世代にとって、この給与構造は魅力的に映りません。特に、IT業界などと比較すると、初期キャリアでの収入格差が応募を躊躇わせる要因になっているのです。

3. 休暇取得の柔軟性不足

製造業では、お盆やゴールデンウィーク、年末年始等にまとめて休日が定められることが多く、自分の都合で休みを取りにくい傾向があります。これは、一度工場を止めると再稼働に多額の費用がかかることが影響しています。

例えばトヨタでは、年末年始等は長期で休むことができる代わりに、本来3連休になる祝日も稼働日になっています。シフト制の場合も多く、希望休の申請が通らないこともしばしばあります。

ワークライフバランスを重視する現代の求職者にとって、この休暇取得の硬直性は大きなマイナスポイントとなっているのです。

4. 工学系人材の絶対的不足

製造業・メーカーは、他の業種と比べて新卒一括採用の慣習が根強く残っています。ターゲットとなる学生は、電気/電子/機械系学部出身者が一般的ですが、近年の学生の専攻傾向に変化が生じています。

2024年4月の新設学部には情報系が多くを占めており、理系学生は工学系の学部よりも情報系の学部を選ぶ傾向にあります。宇都宮大学のデータサイエンス経営学部、下関市立大学のデータサイエンス学部、明治学院大学の情報数理学部など、情報系の新設が相次いでいます。

そもそもの母数が減少している中での採用競争は、ますます激しさを増しているのです。

5. キャリアパスの見えにくさ

転職が当たり前になりつつある昨今であっても、製造業やメーカーは、業務が専門的であるがゆえに転職しにくいイメージがあります。例えば、同じ「設計・開発」ポジションを担当するとしても、冷蔵庫と車では全く必要とされる知識や技術が異なります。

この専門性の高さが、「一度この業界に入ったら他に移れない」という不安を生み、キャリアの選択肢を重視する若者の応募を妨げているのです。

製造業の採用難を解決する7つの実践戦略

ここからが本題です。製造業が抱える採用難の課題に対して、具体的にどのような対策を講じればよいのでしょうか。

以下に紹介する7つの戦略は、実際に製造業の採用成功事例から抽出した実践的なアプローチです。自社の状況に合わせてカスタマイズしながら、ぜひ取り入れてみてください。

1. SNS採用による若手人材へのリーチ拡大

若年層の採用に苦戦している製造業にとって、SNSを活用した採用戦略は今や必須といえます。特にTikTokやInstagramなどの動画プラットフォームは、Z世代へのリーチに絶大な効果を発揮します。

驚くべきことに、2023年卒の就活生の実に81%がTikTokで企業の動画を視聴しており、そのうち80%以上が「企業に興味を持った」と回答しています。さらに、66%が実際にエントリーまで行ったというデータもあります。

製造業B社(従業員数80名)の事例では、若手人材の確保が課題でしたが、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告により、20代応募者が2名から月10名に増加、企業認知度30%向上、採用成功率60%向上を達成しています。

SNS採用の成功ポイントは、リアルな職場の様子や社員の声を伝えること。3Kのイメージを払拭し、実際の職場環境や働きがいを視覚的に伝えることで、製造業に対する先入観を変えることができるのです。

2. 精密なターゲティングによる理想人材へのアプローチ

従来の求人媒体では、応募者の質にばらつきが出やすいという課題がありました。しかし、SNS広告を活用することで、年齢、職歴、興味関心など詳細な条件で理想の人材にピンポイントでアプローチすることが可能になります。

例えば、特定の技術や資格に関心のあるユーザー、競合他社のフォロワー、関連業界のコンテンツに反応しているユーザーなど、従来では到達できなかった層にもリーチできるのです。

IT企業A社(従業員数120名)では、エンジニア採用が困難だった状況から、GitHub・QiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告により、応募者数0名から月12名に増加、採用コスト50%削減、採用期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

3. 潜在層へのアプローチ強化

製造業の採用で見落とされがちなのが、転職を積極的に考えていない「潜在層」の存在です。実は優秀な人材ほど、転職サイトには登録せず、現職で活躍していることが多いのです。

SNS広告の強みは、こうした潜在層にもリーチできること。日常的にSNSを利用している人材に対して、興味を引くコンテンツを通じて自社の魅力を伝えることができます。

「今すぐ転職したい」と考えていない人材でも、魅力的な職場環境や成長機会を知ることで、「いつか働きたい」という種をまくことができるのです。これは長期的な採用戦略において非常に重要なポイントです。

4. 採用ブランディングの強化

製造業が抱える「3K」のイメージを払拭するためには、企業としての魅力や価値観を明確に伝える採用ブランディングが不可欠です。

サービス業C社(従業員数200名)では、ブランド認知度が低く、優秀な人材からの応募が少なかった課題に対し、Facebook・Instagramでのブランディング広告とリターゲティングにより、直接応募が3倍増、応募者の質が大幅向上、採用単価40%削減という成果を上げています。

効果的な採用ブランディングのポイントは、単なる仕事内容だけでなく、「なぜその仕事をしているのか」という企業の理念や価値観、そして「どんな環境で働けるのか」という具体的なイメージを伝えることです。

製造業の場合、技術力や製品の社会的意義、職人技の継承といった独自の強みを前面に出すことで、他業種にはない魅力をアピールできます。

5. データ分析による採用活動の最適化

従来の採用活動では、効果測定が難しく、「感覚」で判断することが多かったのではないでしょうか。SNS採用の大きな利点は、リアルタイムで効果を測定し、データに基づいた改善ができることです。

例えば、どのような広告クリエイティブが高いクリック率を獲得しているか、どの年齢層からの反応が良いか、どの時間帯に配信すると効果的かなど、詳細なデータを分析することで、採用活動を継続的に最適化できます。

この「測定→分析→改善」のサイクルを回すことで、採用コストを抑えながら、質の高い応募者を獲得することが可能になります。

6. 採用コストの削減と効率化

製造業の採用担当者が頭を悩ませるのが、高騰する採用コストです。人材紹介会社を利用すると、年収の30%以上の紹介料がかかることも珍しくありません。

SNS採用の導入により、このコスト構造を大きく変えることができます。例えば、SNS採用Proのスタンダードプランでは、月額30万円(広告費込み)で応募5件を保証。従来の採用手法と比較して大幅なコスト削減が可能です。

また、採用プロセスの効率化も重要なポイント。応募者とのコミュニケーションをチャットツールで行ったり、一次面接をオンラインで実施したりすることで、採用担当者の工数を削減し、より多くの候補者と接点を持つことができます。

7. 成果保証型サービスの活用

採用活動の最大のリスクは、「コストをかけたのに結果が出ない」という状況です。特に中小の製造業では、限られた予算の中で確実な成果を上げる必要があります。

そこで注目したいのが、成果保証型の採用サービスです。例えば、SNS採用Proでは「月間応募件数が未達の場合は翌月無料」「3ヶ月連続未達の場合は全額返金」「初回効果が出るまで追加費用なし」という安心の保証制度を提供しています。

このようなリスクを最小化できるサービスを活用することで、限られた予算の中でも効果的な採用活動を展開することができます。

リスクを恐れて何も手を打たないことが、最大のリスクとなる時代です。新しい採用手法にチャレンジすることで、競合他社との差別化を図りましょう。

製造業におけるSNS採用成功事例

ここまで理論的な戦略をお伝えしてきましたが、実際に製造業でSNS採用を導入して成功した具体的な事例を見ていきましょう。

これらの事例から、自社の採用戦略に活かせるヒントが見つかるはずです。

製造業B社(従業員数80名)の成功事例

金属加工を専門とする中小製造業B社は、若手人材の確保が難しく、平均年齢が上昇傾向にあるという課題を抱えていました。従来の求人サイトや折込チラシでは、応募者の大半が40代以上で、若手の応募はほとんどありませんでした。

そこでSNS採用Proを導入し、Instagram・TikTokでの動画広告とストーリー広告を展開。実際の職場環境や若手社員のインタビュー、製品が完成するまでの工程を短い動画で紹介しました。

その結果、20代応募者が月2名から10名に増加。企業認知度は30%向上し、採用成功率も60%アップしました。特に効果的だったのは、「職人技×最新技術」をテーマにした動画コンテンツで、若者の「ものづくりへの憧れ」を刺激することに成功しています。

あなたも思い出してみてください。子どもの頃、工場見学で目にした製造現場に胸を躍らせた経験を。その原体験に訴えかけるコンテンツが、若者の心を動かすのです。

IT企業A社(従業員数120名)の事例から学ぶ

製造業ではありませんが、同じく専門人材の採用に苦戦していたIT企業A社の事例も参考になります。エンジニア採用が困難だった状況から、GitHub・QiitaユーザーをターゲットにしたLinkedIn・Twitter広告を展開。

その結果、応募者数0名から月12名に増加、採用コスト50%削減、採用期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。

この事例から学べるのは、「専門性の高いターゲットには、その人たちが普段利用しているプラットフォームでアプローチする」という原則です。製造業でも、機械設計者、電気技術者、品質管理専門家など、求める人材像に合わせてプラットフォームを選定することが重要です。

SNS採用Proで製造業の採用難を解決する

ここまで製造業の採用難の現状と解決策について詳しく見てきました。最後に、具体的にSNS採用Proがどのようにして製造業の採用課題を解決できるのかをご紹介します。

SNS採用Proのサービス概要

SNS採用Proは、SNS広告と採用施策を組み合わせたサービスで、従来の採用手法では届かなかった人材へのアプローチを可能にします。月間30万円で応募3件保証という明確な成果保証を提供し、従来の採用コストを半減させながら質の高い応募者確保を実現します。

主な特徴は、精密なターゲティング機能により年齢、職歴、興味関心など詳細な条件で理想の人材にピンポイントでアプローチできる点です。特に、転職を積極的に考えていない潜在層の優秀な人材にもリーチできることが強みとなっています。

導入の流れと料金プラン

SNS採用Proの導入は、①ヒアリング・戦略策定、②ターゲット設定・ペルソナ作成、③クリエイティブ企画・制作、④広告配信設定・開始、⑤効果測定・分析、⑥改善提案・最適化という6ステップで進行します。

料金プランは3種類あり、スタートアップ向けのスタータープラン(月額15万円・広告費込み・応募3件保証)、中小企業向けのスタンダードプラン(月額30万円・広告費込み・応募5件保証)、大企業向けのプレミアムプラン(月額50万円・広告費込み・応募10件保証)が用意されています。いずれも初期設定費用10万円(税抜)が必要です。

専任担当者によるサポート体制も充実しており、24時間以内の対応、月次レポートの提供、定期的な戦略見直しミーティングが含まれています。

製造業にとってのメリット

SNS採用Proが製造業にもたらす最大のメリットは、「3K」のイメージを払拭し、実際の魅力的な職場環境や働きがいを視覚的に伝えられることです。動画コンテンツを通じて、製造業ならではの「ものづくりの醍醐味」や「技術の継承」といった価値観を若い世代に訴求できます。

また、精密なターゲティングにより、特定の技術や資格を持つ人材、関連業界に興味を持つ人材など、自社にマッチする候補者にピンポイントでアプローチできるのも大きな強みです。

さらに、成果保証制度により、採用活動のリスクを最小化できるのも製造業の経営者にとって安心材料となるでしょう。

まとめ:製造業の採用難を乗り越えるために

製造業の採用難は、単なる一時的な問題ではなく、人口減少や産業構造の変化に伴う構造的な課題です。しかし、だからこそ新しいアプローチが求められているのです。

本記事で紹介した7つの戦略を実践することで、製造業の採用難を乗り越え、優秀な人材を確保するための道筋が見えてくるでしょう。特に、SNSを活用した採用戦略は、若年層へのリーチ拡大、採用コストの削減、採用ブランディングの強化など、多くのメリットをもたらします。

製造業の未来は、技術革新だけでなく、人材戦略の革新にもかかっています。従来の常識にとらわれず、新しい採用手法にチャレンジすることで、競合他社との差別化を図り、持続的な成長を実現しましょう。

あなたの会社の採用課題を解決するための第一歩として、SNS採用Proの無料相談を活用してみませんか? 専門コンサルタントが貴社の状況をヒアリングし、最適な採用戦略をご提案します。

製造業の採用難を解決し、次世代のものづくりを支える人材を確保するために、今こそ行動を起こす時です。